Genres musicaux

L'opéra (IV) : Les temps modernes

Sommaire

[ afficher ]- Un (post)romantisme très tardif

- La parenthèse atonale

- Entre deux guerres ...

- ... et après 1945

- Modernité en Italie

- Modernité en France et aux alentours

- Modernité en Finlande

- Modernité au Danemark

- Modernité en Europe centrale

- Modernité en Europe de l'Est

- Modernité au Royaume-Uni

- Naissance de l'opéra américain

- Modernité aux USA

- Postmodernité aux USA

- Philip Glass, entre adhésion et contestation

- Epilogue

A la fin du 19ème siècle, de même que les peintres ont renoncé à dessiner fidèlement les contours d'une réalité observable, les musiciens ont cherché à s'affranchir du carcan tonal soupçonné d'avoir épuisé ses effets. Ce fut chose relativement aisée en musique instrumentale, notoirement perméable à l'abstraction, mais ce le fut moins en musique vocale : renoncer au principe mélodique a même un temps fait craindre que l'opéra meure, miné par une accumulation d'intervalles extravagants, aussi éprouvant pour la voix des chanteurs que pour les oreilles des auditeurs.

La voix chantée apprécie les intervalles modérés, c'est le plus sûr moyen qu'elle ait trouvé de favoriser le déploiement d'une mélodie harmonieuse (Glück das mir verbliebt , air final de Die tote Statd, cf infra). Elle a trouvé un terrain favorable dans le respect des règles du système tonal, en particulier l'adoption des modes majeur et mineur où 1) les notes sont prioritairement confinées au sein d'une restriction heptatonique de la gamme chromatique à 12 sons et 2) les séquences de notes respectent des mécanismes internes dont le plus élémentaire constitue l'alternance tension-détente, déjà perceptible lorsqu'on solfie la gamme usuelle "do-ré-mi- ... -si-do" (Omettre le "do" final aurait pour effet de suspendre la phrase et d'appeler le retour à la tonique de départ, cf Modalité musicale et arithmétique modulaire).

Les compositeurs de tous pays ont réagi en ordre dispersé à la problématique de l'abandon du système tonal et la diversité des réponses apportées a contribué à sauver l'opéra d'une mort annoncée. Aujourd'hui, à quelques réserves près évoquées in fine, celui-ci se porte même plutôt très bien si l'on se réfère aux nombreuses créations de par le monde, parmi lesquelles un choix s'impose cependant dans l'établissement d'une échelle (provisoire) des valeurs.

L'opéra austro-allemand en quête de modernité

Au tournant du 20ème siècle, l'Allemagne et l'Autriche ont craint de perdre leur hégémonie musicale plus que centenaire, menacée par une concurrence en provenance principalement de France et de Russie. Pourtant l'opéra s'y est maintenu à un très haut niveau jusqu'au début de la seconde guerre mondiale et décliné selon plusieurs tendances.

Un (post)romantisme (très) tardif

De Beethoven à Wagner et Strauss, l'opéra romantique germanique a été tellement fécond qu'il a semblé naturel à nombre de jeunes musiciens de poursuivre, parfois très tardivement, l'expérience (post)romantique.

Le plus fascinant fut sans doute Erich Korngold (1897-1957), un génie extraordinairement précoce, capable d'écrire Der Ring des Polykrates (1914) et Violanta (1915) à 18-19 ans à peine. Ont suivi 1) son chef-d'oeuvre, Die Tote Stadt (1920, dont l'air final (n°17), cité en introduction, est en fait une reprise de l'air de Marietta à l'acte 1 (n°6)) et 2) Das Wunder des Heliane (1927). Ayant fui le troisième Reich pour rejoindre les USA, en 1936, Korngold n'a plus composé (pour la scène) que Die Kathrin (1939) pendant sa période d'exil. C'est une oeuvre en retrait, habile mais qui souffre de trop nombreuses concessions à une forme de légèreté dictée par les attentes du public hôte. Outre Korngold, une pléiade d'autres musiciens de valeurs ont également fui le nazisme :

- Manfred Gurlitt (1890-1972) et Hans Gal (1890-1987) ont rejoint l'un l'Angleterre et l'autre le Japon ! C'est toutefois alors qu'ils vivaient encore au pays natal qu'ils ont composé leurs meilleurs opéras, respectivement, Soldaten (1930, nettement à l'intersection de Mahler et de Strauss mais pour un résultat parfaitement probant) et Das Lied der Nacht (1925). Gurlitt a même composé "son" Wozzeck, en 1926, soit 4 ans après celui de Berg (Cf infra).

- Kurt Weill (1900-1950) aurait pu faire de grandes choses s'il avait conservé les ambitions de ses jeunes années passées en Allemagne (Der Protagonist, 1926, Der Silbersee, 1933). Il a hélas cédé aux sirènes de la légèreté des théâtres de Broadway y déployant un style non exempt de vulgarité (Sreet Scene, 1946).

- Ernst Krenek (1900-1991) a hésité entre tradition (Orphée et Eurydice, 1923) et liberté des années folles (Léger mais recommandable Jonny spielt auf, 1923, d'autant que l'enregistrement Decca est excellent). A mentionner également 3 brefs Kurzopern en un acte dont Der Diktator, 1926, le plus intéressant. Aux USA, impliqué dans l'enseignement, Krenek a conservé ses principes de rigueur germanique, cultivant une atonalité libre dans un style non dénué de lyrisme (Sardakai, 1969).

- Jaromír Weinberger (1896-1967) a fait preuve d'une réelle efficacité théâtrale dans Schwanda the Bagpiper, une oeuvre légère à découvrir). Werner Egk (1901-1983, Mayr de son vrai nom) a connu une heure de gloire avec l'habile mais conventionnel Die Zaubergeige (1935) tandis que Berthold Goldschmidt (1913-1996) est resté dans les livres d'histoire comme l'auteur de Der gewaltige Hahnrei (1930, une farce d'après "Le Cocu magnifique" de Fernand Crommelynck, bientôt rangée parmi les oeuvres dégénérées du catalogue nazi). Je vous recommande plutôt Beatrice Cenci (1950), tellement plus lyrique. Enfin de Gottfried von Einem (1918-1996), déjà évoqué par ailleurs, il suffit de rappeler son chef-d'oeuvre La Mort de Danton (1947).

La parenthèse atonale

Bien que l'on trouve déjà les prémices d'un abandon des contraintes tonales chez Wagner (Tristan), le phénomène a pris de l'ampleur lorsque le viennois Arnold Schönberg (1874-1951) - postromantique dans ses jeunes années ! - a entrepris de théoriser une radicalisation de la notion de modalité musicale. Il a procédé par vagues successives s'étalant sur deux décennies : 1) Simple abandon des modes classiques (Atonalité libre), 2) Adoption du mode chromatique à 12 sons espacés d'un demi-ton (Dodécaphonisme) et 3) Préconisation de la série de 12 sons distincts comme substitut au thème mélodique classique (Musique sérielle).

Schönberg avait en tête de mettre les 12 notes de la gamme chromatique sur un pied de stricte égalité mais l'entreprise n'était pas sans inconvénient : si l'on décline la gamme majeure au départ de la tonique "do" , puis celle de la gamme chromatique complète (Une série parmi les 12! = 479 001 600 possibles) , on réalise qu'autant la première est expressive et conquérante, autant la seconde est plate et monotone.

La série de 12 sons n'est cependant pas un problème en soi à condition de veiller à l'ordre dans lequel on sélectionne les notes car toutes (les séries) ne se valent pas. En particulier, en musique vocale, il convient d'éviter les sauts répétés d'intervalles qui privent les chanteurs de l'élémentaire confort d'émission vocale.

Schönberg était très fier du résultat de ses recherches et de fait, elles ont livré quelques oeuvres instrumentales de valeur (Quatuors à cordes, Symphonies de chambre, ...). Par contre, les trois opéras illustrant chacun une étape évolutive de sa méthode (Le bref Die glückliche Hand, 1913, Von Heute auf Morgen, 1929 (Cf n°5) et l'inachevé mais remarquable Moses und Aron, 1932) ont peiné à convaincre les foules qui y ont vu des exercices d'un style intellectuel nouveau plutôt que des oeuvres spontanées.

Ironiquement, Josef Mathias Hauer (1883-1959), le rival historiquement malheureux de Schönberg en dodécaphonisme, a fait plutôt mieux dans son unique opéra, Salambo (1930), une oeuvre qui sous de faux airs indifférents entretient une dynamique authentiquement lyrique par la grâce d'une méthode personnelle de sélection des séries "harmonieuses". J'apprécie la musique de Hauer mais je précise qu'elle n'appartient pas au courant dominant.

Les illustrations les plus convaincantes de la viabilité de la méthode de Schönberg sont à chercher parmi les deux opéras composés par son élève, Alban Berg (1885-1935), Wozzeck (1922) et Lulu (1934). Egalement formé à l'école postromantique, Berg a cherché les moyens de demeurer fidèle à ses idéaux de jeunesse sans décevoir son maître. Il a en particulier compris que toutes les séries n'étant pas de potentiel égal, il lui fallait choisir celles qui pouvaient servir son inspiration.

De fait, si l'on sélectionne au hasard une série parmi les 12! existantes, la probabilité est grande que les notes s'y succèdent dans un désordre où le chant ne trouve pas aisément sa place. Par contre, bien choisie, par exemple en préservant un minimum d'enchaînements tonals, une série et ses transformations successives peuvent se révéler parfaitement exploitables. Wozzeck et Lulu sont dissemblables :

- Wozzeck est une oeuvre atonale non sérielle en 3 actes et 15 scènes. Chacune est construite sur un modèle formel classique (Suite, Rhapsodie, Marche berceuse et sicilienne, Passacaille, Rondo, Forme sonate, Fantaisie & Fugue, etc). Ce catalogue d'idées reçues mais modernisées représente un authentique tour de force qui a propulsé l'oeuvre parmi les chefs-d'oeuvre (de la première moitié) du 20ème siècle. Il est tout à fait possible que vous n'appréciiez pas Wozzeck car l'oeuvre exige d'y consacrer du temps, un luxe que se permettent rarement nombre de nos contemporains. De fait, lorsque l'oeuvre est mise à l'affiche dans le cadre d'une série avec abonnements, ceux-ci changent fréquemment de mains au bénéfice d'auditeurs plus curieux que frileux.

- Lulu (Prononcez Loulou) est une oeuvre atonale sérielle donc a priori d'un abord (encore) plus difficile. Inachevée à la mort de Berg, ni Schönberg ni Webern n'ont accepté de la compléter et c'est Friedrich Cehra (1926-2023) qui s'en est chargé. On ne peut apprécier l'architecture nettement arithmétisée de Lulu qu'en suivant les explications d'un guide, par exemple cette analyse de Dave Headlam dont la note suivante (facultative !) résume les contours adaptés pour la circonstance :

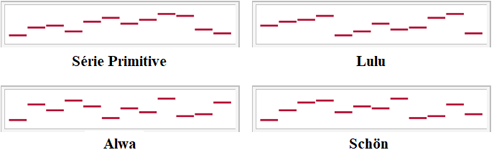

Note à destination des curieux qui pourraient s'étonner que la musique soit autorisée à flirter avec l'arithmétique. Il est admis que dans Lulu, Berg est parti d'une série primitive déclinée comme suit (au départ de "do") : do-mi-fa-ré-sol-la-fa#-sol#-si-la#-ré#-do#. En théorie dodécaphonique, il est commode de coder chaque note par un entier à deux chiffres (en base 12 !), où le chiffre des douzaine désigne l'octave de référence et où le chiffre des unités prend l'une des valeurs, 0, 1, 2, ..., 9, X, Y (Cf La notation musicale). Par exemple, au départ de l'octave de référence (n°4), on pose successivement :

fa# = solb = 46, sol = 47, sol# = lab = 48, la = 49, la# = sib = 4X, si = 4Y,

do5 = 50, do# = réb = 51, ré = 52, ré# = mib = 53, mi = 54, fa = 55, etc

Dans cette représentation, la série primitive retenue par Berg se note, à une transposition près (ici au départ de do), SP = 40-44-45 - 42-47-49 - 46-48-4Y - 4X-43-41 (Au départ de si bémol donc transposée de 10 demi-tons vers l'aigu, elle s'écrirait 4X-52-53-50-55-57-54-56-59-58-51-4Y, il suffit d'ajouter X en base 12). Berg a construit un des hyperthèmes associé au personnage de Lulu en prélevant 4 fois cycliquement une note différente dans chaque tranche de 3 notes de SP soit, dans cet ordre, Lulu = 45-47-48-4X-40-42-46-43-44-49-4Y-41 . Tous les acteurs importants du drame ont reçu un hyperthème dérivé de SP, une sorte de leitmotive. Ainsi, la série associée au personnage d'Alwa a été obtenue en parcourant SP cycliquement au départ de do et en sautant 6 notes consécutives 11 fois de suite jusqu'à obtention d'une série de 12 notes différentes, Alwa = 40-48-45-4X-47-41-46-44-4Y-42-43-49 . De même le diabolique Dr Schön s'est vu attribuer la série, Schön = 40-45-49-4X-44-47-46-4Y-41-42-48-43 , obtenue en parcourant à nouveau cycliquement SP tout en sautant successivement 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1 notes. Ce traitement arithmétique, courant en technique sérielle, peut sembler singulier voire naïf d'où sa justification ne peut apparaître qu'a posteriori sur base du résultat obtenu.

Berg n'a jamais étalé ses méthodes compositionnelles sur la voie publique mais il n'a pas non plus cherché à les dissimuler : il a conservé ses archives sans s'opposer à ce qu'elles soient déposées à la Bibliothèque Nationale de Vienne où elles sont consultables à la demande. Pour certains musicologues, c'est une mine précieuse d'informations pour la compréhension du cheminement de sa pensée mais pour d'autres, qui pensent qu'aucun artiste n'apprécierait qu'on force l'entrée de son atelier sans y être invité, c'est une profanation du mystère de la création.

Quoi qu'il en soit, même si les séries de départ sont bien choisies, bouleverser l'ordre des notes par un procédé quelconque pour en créer de nouvelles ouvre éventuellement la porte à une succession d'intervalles nettement scabreux et c'est précisément ce qui déroute la plupart des auditeurs non préparés à entendre Lulu. Par contre, Berg y a vu une logique dramatique toutes les fois que le chant devait précisément traduire l'une ou l'autre forme de violence ou d'effroi. C'était une idée bien dans l'air du temps : Lulu reflète à sa manière une période tourmentée de l'histoire austro-allemande que les artistes expressionnistes ont voulu restituer dans toute sa crudité.

Au bilan, si Wozzeck et Lulu sont deux opéras majeurs de l'entre-deux-guerres, à l'ordonnance formelle et à l'orchestration impeccables, le chant déployé risque fatalement de déranger ceux, ils sont nombreux, qui ne jurent que par Verdi ou Puccini.

L'inclassable Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) s'est fait l'écho lointain de Berg dans Die Soldaten (1964), une oeuvre qui superpose avec science et tintamarre les différents registres sonores. Bien que magistralement orchestrée, elle est (également) formellement déconseillée aux personnes neurasthéniques qui verraient leur cas s'aggraver : la noirceur de l'intrigue ne trouve en effet aucune consolation dans une musique essentiellement vouée aux effets techniques et sonores. Précisons que l'oeuvre instrumentale de Zimmermann ne verse pas dans cet excès (Cf la chronique qui lui est consacrée).

Entre deux guerres ...

Paul Hindemith (1895-1963) s'est imposé comme le plus inventif des musiciens allemands de son temps, tour à tour néoclassique, expressionniste, dadaïste, motoriste, ..., il y en a pour tous les goûts. Commencez par les trois brillants opéras de jeunesse, en un acte, Mörder, Hoffnung der Frauen (1921), Das Nusch-Nuschi (1921) et Sancta Susanna (1922) et poursuivez avec Cardillac (1926), Neues von Tage (1929), enfin et surtout avec les incontournables oeuvres de maturité Mathis der Maler (1938), Die Harmonie der Welt (1957) et Das lange Weihnachtsmahl (1960).

Né à Prague (alors en Autriche-Hongrie), en 1894, et mort au camp de Wützburg, en 1942, Erwin Schulhoff est passé à la postérité pour son unique opéra, Flammen (1929), d'une violence prémonitoire. Viktor Ullmann (1898-1944) a subi un sort similaire à Auschwitz-Birkenau, où il a trouvé la force d'écrire Der Kaiser von Atlantis (1925), une oeuvre effectivement représentée en captivité avec les moyens du bord.

Le chef et compositeur (né en Suisse), Othmar Schoeck (1886-1957), a balancé entre postromantisme (Venus, 1922, et Massimilla Doni, 1936) et modernisme rude (Penthesilea, 1925).

Carl Orff (1895-1982) a payé assez cher un certain manque de clarté dans son positionnement au sein du 3ème Reich. Le succès facile et planétaire de Carmina Burana a fini par occulter les incursions du compositeur dans le domaine de l'opéra : si les fantaisies, Der Mond (1939), Die Kluge (1943) et Die Bernauerin (1947) sont fort plaisantes, elles cèdent toutefois le pas aux oeuvres ambitieuses que sont Antigone (1949), Oedipus Der Tyrann (1959), Prometheus (1968) et le chef-d'oeuvre ultime (en grec ancien !) De Temporum Fine Comoedia (1973).

Karl Amadeus Hartmann (1905-1963) s'est imposé à une époque où tous les modernismes se sont cotoyés : Wachsfigurenkabinett (1930) est en fait constitué de 5 oeuvres courtes et enchaînées en mode "comedia dell'arte" à l'allemande. Simplicius Simplicissimus (1935) est plus ambitieux.

... et après 1945

La défaite de 1945 a sonné le glas de l'opéra austro-allemand. La découverte des exactions nazies ayant laissé des traces y compris chez des artistes qui n'y étaient pourtant pas directement mêlés, le théâtre musical s'est mis en devoir de participer à un travail de repentance, livrant des oeuvres ne correspondant pas aux attentes d'un public pressé de passer à autre chose.

Ainsi aurez-vous sans doute du mal à digérer les oeuvres de Hans Werner Henze (Boulevard Solitude, 1952) ou de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) sauf si vous commencez par le 4ème acte de Samstag aus Licht (Luzifers Abschied), annonciateur du mouvement postmoderne.

Très impliqué dans la vie musicale allemande, Siegfried Matthus (1934-2021) a composé une douzaine d'opéras joués essentiellement (et régulièrement) de l'autre côté du Rhin (Judith, 1985, et Graf Mirabeau, 1989, ... une commande de la République française pour célébrer "sa" Révolution).

Aribert Reimann (1936- ) (Lear, 1978, et Medea, 2007), Manfred Trojahn (1949- ) (Oreste, 2011), Wolfgang Rihm (1952- ) (Jakob Lenz, 1978) et Georg Friedrich Haas (1953- ) (Bluthaus, 2011) ont été davantage convaincant en musique instrumentale.

Enfin, si vous êtes sorti épuisé par cet excès de complexité, adoptez Johanna Doderer (1969- ), une adepte de la nouvelle simplicité. Son sens de la mélodie, déjà évident dans Astraios, s'est confirmé à la scène dans une série d'opéras hélas indisponibles à l'écoute, à l'exception de Der leuchtende Fluss (2010).

Modernité en Italie

Le principe mélodique était tellement ancré dans la tradition vocale italienne que l'avènement de la modernité ne pouvait que susciter méfiance voire rejet. Entre Franco Alfano (1875-1954) (Cyrano de Bergerac, 1935) et Riccardo Zandonai (1883-1944) (Francesca da Rimini, 1913, célèbres en leur temps, et le (très) tardif Flavio Testi (1923-2014) (Saül, 1991), deux autres traditionalistes convaincus ont réussi à faire fortune :

- Nino Rota (1911-1979), connu pour ses musiques de films, a aussi composé une douzaine d'opéras oscillant entre la fantaisie légère (Il Cappello di Paglia di Firenze, 1955, qui s'ouvre sur un mélange de pastiche mozartien et d'opérette) et le drame (La Notte de un Nevrastenico, 1959).

- Gian Carlo Menotti (1911-2007), un italien débarqué sur la côte Est à 17 ans, est également demeuré fidèle au "beau chant" dans quelques oeuvres à l'inspiration davantage sincère que révolutionnaire. Il a réussi à insérer un gène "puccinien" dans le chant en langue anglaise, forgeant un style apparenté à celui de Samuel Barber (Cf infra). The Medium (1945) est l'oeuvre qui l'a rendu célèbre dans son pays d'adoption mais il en existe d'autres plutôt bien conçues (The Consul, 1949, et surtout The Saint of Bleecker Street, 1954).

Après 1945, trois musiciens sont quand même passés à la postérité en tentant l'aventure de la modernité. Dans l'ordre de complexité croissante, Luigi Dallapiccola (1904-1975) a atteint un très bon compromis dans Il Prigioniero (1949) et Ulisse (1968); Luigi Nono (1924-1990) s'est essayé au futurisme planant dans Al Gran Sole Carico D'Amore (1975, en fait une Action théâtrale convertie en opéra); enfin Bruno Maderna (1920-1973), s'est montré plus expérimental dans Don Perlimplin (1962) avant de s'assagir dans Satyricon (1973).

Plus récemment Luca Francesconi (1956- ) a trouvé un bon compromis entre modernisme et tradition lyrique italienne : écoutez Ballata (1996) plutôt que Gesualdo Considered as a Murderer (2004).

Enfin on ne peut passer sous silence deux musiciens atypiques dont les oeuvres s'éloignent quelque peu du genre opéra : Raffaelo de Banfield (1922- 2008) (Una Lettera d'Amore di Lord Byron, 1958) et Francesco d'Avalos (1930-2014) (Remarquable Maria di Venosa, 1992).

L'Espagne ne s'est guère investie dans le grand opéra, préférant la légèreté de la populaire Zarzuela, un genre apparenté à l'opérette de qualité. Au 20ème siècle, j'ai surtout épinglé le catalan Leonardo Balada (1933- ), plutôt à l'aise dans La Muerte de Colon (1996).

Modernité en France et aux alentours

Deux oeuvres apparentées ont encadré la modernité à la française à 85 années de distance : Pelléas et Mélisande (1898, exigez la direction de Karajan) de Claude Debussy (1862-1918), et Saint François d'Assise (1983, là vous n'aurez guère d'autre choix que Kent Nagano) d'Olivier Messiaen (1908-1992). L'une et l'autre brillent par une orchestration d'une richesse incomparable mais souffrent d'une prosodie empruntée, aggravée par une lenteur systématique. La langue française, dépourvue des solaires voyelles italiennes et/ou des rudes consonnes germaniques, n'a pas facilité la tâche des compositeurs.

Malgré ses handicaps, Pelléas a très tôt joui d'une réputation considérable dans les cercles hexagonaux pourtant traditionnellement peu pressés de célébrer leurs meilleurs musiciens. L'oeuvre est rapidement devenue l'étendard musical d'une nation heureuse d'avoir trouvé un antidote au "poison" wagnérien et tant pis s'il fallait escamoter tout ce que Debussy devait au Maître allemand, en particulier dans le traitement des leitmotive.

Encouragé par le succès de Pelléas, Debussy a envisagé la composition d'opéras basés sur l'une ou l'autre nouvelle d'Edgar Poe, un auteur qu'il appréciait particulièrement. Toutefois, ni Le Diable dans le Beffroi ni La Chute de la Maison Usher n'ont été menés à leur terme. Le musicologue britannique Robert Orledge s'est attelé au projet périlleux de compléter les scènes existantes et son travail a fait l'objet d'un très bel enregistrement paru chez Pan Classics.

L'opéra français a peiné à se frayer un chemin entre Pelléas et Saint-François. Il a, en particulier, connu une période sombre pendant la mainmise de Pierre Boulez sur l'orientation générale du discours musical en France (environ 1955-1985). La généralisation qu'il préconisait du sérialisme à tous les paramètres sonores est devenue un obstacle rédhibitoire à l'épanouissement d'un chant digne de ce nom. Seuls quelques musiciens indépendants bravant ses consignes ont tiré leur épingle du jeu, payant souvent le prix de n'avoir pas aisément accès aux affiches :

- Les compositeurs nés suffisamment tôt avant l'ère Boulez n'ont éprouvé aucune peine à perpétuer le charme et la distinction à la française, en particulier : Maurice Ravel (1875-1937) (L'Heure espagnole, 1911, et L'Enfant et les Sortilèges, 1925, deux oeuvres scéniques qui brillent par une orchestration soignée), Darius Milhaud (1892-1974) (Les Malheurs d'Orphée, 1924, un brin daté cependant) et Francis Poulenc (1899-1963) (Merveilleux Dialogues des Carmélites, 1955).

- Pendant les années difficiles, Marcel Landowski (1915-1999) a été bien seul à tenir tête à Boulez si bien (ou plutôt si mal) que ni Le Fou (1955) ni Montségur (1985) n'ont bénéficié des enregistrements de qualité qu'ils auraient mérités. Il faudra donc vous contenter de l'anecdotique mais habile Ventriloque (1965, commencez en 7:45).

- L'emprise de Boulez enfin desserrée, Michèle Reverdy (1943- ) (Médée, 2001), Philippe Hersant (1948- ) (Le Château des Carpathes, 1991, et plus sûrement Les Eclairs, 2021), Michaël Levinas (1949- ) (Les Nègres, 2003) et Laurent Petitgirard (1950- ) (The Elephant Man, 2002) ont contribué chacun à leur manière à sortir l'opéra français de l'ornière.

Actuellement, c'est surtout Pascal Dusapin (1955- ) qui s'investit le mieux dans l'opéra grâce à une douzaine d'oeuvres bien inspirées dont Faustus, the last Night (créé en 2006 à Berlin), Penthesilea et Macbeth (créés en 2015 et en 2021 à Bruxelles) et Il Viaggio, Dante (créé en 2022 à Aix en Provence), c'est assez dire la renommée internationale de l'auteur.

J'entends personnellement dans les opéras de Dusapin comme des réminiscences de l'oeuvre du belge, Philippe Boesmans (1936-2022). Ce flamand de naissance acquis à la culture française a consacré (un peu malgré lui) l'essentiel de son oeuvre à l'opéra : flairant la bonne affaire, le Théâtre de la Monnaie (Bruxelles) n'a jamais cessé de lui commander de nouvelles oeuvres (8 au total) qui ne lui ont (malheureusement) laissé que fort peu de temps pour des oeuvres instrumentales où il aurait brillé différemment. Peu à l'aise, à ses débuts, avec la prosodie française (La passion de Gilles, 1983), il a opté pour des livrets en allemand (Reigen, 1993, Wintermärchen, 1999), jusqu'à se sentir prêt à adopter la langue de Voltaire (Julie, 2005, Yvonne princesse de Bourgogne, 2009, Au Monde, 2014, le brillant Pinocchio, 2017, et On purge Bébé, 2022). Comme beaucoup de compositeurs de son époque (Penderecki, Rautavaara, Schnittke, ...), Boesmans a été un temps pris au piège du modernisme à tout-va et comme la plupart d'entre-eux, il a (heureusement) réagi : ses dernières oeuvres ont trouvé une réelle sérénité musicale qui les situe bien en évidence au sommet de la production opératique actuelle.

En Suisse, Richard Flury (1896-1967) (Tragédie florentine, 1928) mériterait qu'on s'intéresse davantage à son oeuvre.

Passé inutilement par l'école sérielle (comme tant d'autres), le néerlandais Louis Andriessen (1939-2021) a trouvé sa véritable voie au sein du mouvement postmoderne de l'école américaine (Cf infra). Si Rosa (1994) est encore sous l'influence de Steve Reich (dans l'ouverture, plage 1), Writing to Vermeer (1999) est un chef-d'oeuvre intemporel que vous ne pouvez ignorer. Plus audacieuse mais parfaitement contrôlée, Theatre of the World (2015) est une oeuvre baroque - au sens moderne (!) du terme. Ces deux monuments incontournables ont été enregistrés chez Nonesuch. Raaff (sic, 2004) de Robin de Raaff (1968- ) signe un retour à une modernité plus conventionnelle.

Retour en Belgique, où outre Philippe Boesmans déjà évoqué, il convient de rendre hommage à Karel Goeyvaerts (1923-1993), un musicien un peu oublié de nos jours. Pourtant, Aquarius (1992) est une oeuvre considérable dont la composition soigneusement mesurée s'est étalée sur 10 ans. Depuis que Pierre Bartholomée (1937- ) s'est retiré de la direction d'orchestre pour se consacrer à la composition, il a produit trois opéras dont le premier en date, Oedipe sur la Route (2002), est un authentique chef-d'oeuvre demeuré à l'abri de tous les excès. Enfin, depuis la disparition de Boesmans, le Théâtre de la Monnaie passe occasionnellement commande d'une oeuvre à un membre de la nouvelle génération : Kris Defoort (1959- ) s'est ainsi illustré dans House of the sleeping Beauties (2009), dont la création a été fort remarquée.

Les Pays baltes et scandinaves

Les pays d'Europe septentrionale ont de tous temps cultivé l'art du chant soliste et/ou choral. A partir des années 1900, les écoles finlandaises et danoises se sont particulièrement investies dans l'opéra, profitant de leur isolement géographique pour se maintenir à l'écart des modes extravagantes qui ont sévi en Europe occidentale après la guerre 1940-45.

Modernité en Finlande

D'emblée, Erkki Melartin (1875-1937) s'est mis en évidence avec une oeuvre de qualité (Aino, 1912) qui a fait école auprès de Aarre Merikanto (1893-1958) (Juha, 1922) et Joonas Kokkonen (1921-1996) (The last Temptations , 1975). Toutefois ce sont assurément Einojuhani Rautavaara (1928-2016) et Aulis Sallinen (1935- ) qui ont produit les oeuvres les plus significatives :

- De Rautavaara, compositeur essentiel au 20ème siècle, vous ne pouvez ignorer Thomas (1985), Vincent (1987), Aleksis Kivi (1996) et le chef-d'oeuvre ultime Rasputin (2012).

- Sallinen, plus classique, n'a pas atteint une renommée comparable et cependant ses meilleures oeuvres valent un sérieux détour : Ratsumies "Le Cavalier", 1974, Punainen viiva "La ligne rouge", 1978, Le Roi se rend en France, 1983, Kullervo, 1988, Palatsi "Le Palais" , 1993, et Kuningas Lear "Le roi Lear", 1999. La plupart ont été enregistrés chez Ondine ou Finlandia, aux formats CD ou DVD.

- Plus près de nous, Kaija Saariaho (1952-2023) s'est installée en France, pays dont elle a adopté la langue (et sa prosodie), en particulier dans son oeuvre la plus aboutie, L'Amour de loin (2000). Par contre, Veli-Matti Puumala (1965- ) est resté au pays où il enseigne la composition à l'Académie Sibelius (Traditionnel mais réussi Anna Liisa, 2008).

Modernité au Danemark

Si Hakon Börresen (1876-1954) a fait du bon travail en proposant Kaddara (1921), ce sont surtout deux musiciens très différents qui ont conçu chacun une oeuvre profondément originale : le classique Carl Nielsen (1865-1931) (Maskarade, 1906, dont l'ouverture est déjà tout un programme; Saul et David, 1902, antérieur de 4 ans, est davantage un drame biblique) et l'inclassable Rued Langgaard (1893-1952) (Antikrist, 1923). Ce grand opéra sacré, revisé en 1930 n'a été créé que 50 ans plus tard, en cause probable un pessimisme fondamental prédisant la décadence d'une société désacralisée.

Le grand chef de choeur Bo Holten (1948- ) a composé quelques belles oeuvre qui démontrent sa connaissance du pouvoir des voix consonantes, surtout en masses chorales. Ecoutez (si toutefois vous trouvez les enregistrements !) Orfeo (1993), Gesualdo-Shadows (2014) et Schlagt sie tot ! (2017).

Plus récemment, Poul Ruders (1949- ) a remporté un improbable Classical Award à Cannes grâce à The Handmaids Tale (La Servante écarlate, 2000), une oeuvre qui risque de vous déconcerter. Prospectez plutôt l'oeuvre de Per Norgard (1932- ) (Gilgamesh, 1972, Siddharta, 1979, Le Tivoli divin, 1983, ou l'o(pé)ratorio Nuit des Hommes, 1996), enregistrée chez DaCapo.

En Estonie, Eino Tamberg (1930-2010) a composé un Cyrano de Bergerac (1976) néo-classique, dont l'air "Mu härrad, teid söömaga tervitan ma!" semble plus ou moins nettement emprunté au Fidelio de Beethoven (O namenlose Freude, cf Partie III).

Modernité en Europe centrale

Les traditions populaires souvent sophistiquées d'Europe centrale (transylvaniennes, hongroises, tziganes, roumaines, etc) ont révélé d'autres formes de modalités dépaysantes.

En Hongrie, Bela Bartok (1881-1945) n'a composé qu'un seul opéra (Le Château de Barbe-Bleue, 1911) mais il s'impose comme l'un des plus grands chefs-d'oeuvre du 20ème siècle. Tout y est dit en un seul acte par deux personnages seulement (plus un récitant facultatif en introduction), Barbe-Bleue et son épouse Judith (Et non Ariane comme dans l'oeuvre inspiratrice de Maeterlinck, dont le librettiste, Béla Balázs, s'est sciemment démarqué). Cette oeuvre a été enregistrée un nombre considérable de fois et je reste fidèle à l'interprétation de Bernard Haitink qui me l'a révélée il y a bien longtemps. György Ligeti (1923-2006) est l'autre musicien hongrois moderne incontournable mais je doute que son Grand Macabre (1977) emporte votre adhésion; comme toutes les oeuvres excessives, il a perdu beaucoup de son pouvoir de subversion. Plus près de nous, le chef Peter Eötvös (1944- ), connu pour servir la musique d'aujourd'hui, s'est également essayé à la composition. Parmi sa dizaine d'opéras, Trois Soeurs (1997), Lady Sarashina (2007) et Le Balcon (2013), sont cependant réservés à un public averti.

Le roumain George Enescu (1881-1955) n'a composé qu'un seul opéra (Oedipe, 1931) mais il s'impose comme l'une des oeuvres-phares de l'entre-deux guerres.

Bien qu'installé à Paris dès 1923, le tchèque Bohuslav Martinu (1890-1959) a d'emblée fait partie des gloires nationales dans son pays d'origine. L'inspiration semblait ne jamais quitter ce musicien compulsif, auteur en particulier d'une bonne douzaine d'opéras en style néo-classique, allant de la légèreté amusée (Souriant Ariane, 1958, en un seul acte) à la grandeur hiératique (La Passion grecque, 1957, en 4 actes, sans doute son chef-d'oeuvre). D'autres oeuvres, La Clef des Songes (1937) ou le réjouissant Mirandolina (1937), sont à découvrir d'autant qu'il en existe de très beaux enregistrements, parus chez Supraphon, sous la direction de grands chefs tchèques, Vaclav Neumann ou Jiri Bélohlavek. Plusieurs livrets initialement rédigés en français ayant été ensuite traduits en tchèque, vérifiez ce qu'il en est des enregistrements que vous convoitez (si toutefois vous les trouvez ce qui n'est pas garanti). Au bilan, Martinu est un musicien très fréquentable ne serait-ce que pour son entrain contagieux, une vertu pas si fréquente entre les deux guerres.

Modernité en Europe de l'Est

La musique russe, pour ne pas dire soviétique, a dominé les trois premiers quarts du 20ème siècle. Il ne fait aucun doute que la qualité de l'enseignement musical dispensé sur place y a compté pour beaucoup et d'ailleurs, tant les musiciens qui sont restés au pays (Schostakovitch, ...) que ceux qui ont fui (Stravinsky, ...) ont confirmé ce niveau d'excellence, y compris à l'opéra.

- Parmi ceux qui sont restés au pays, Dimitri Schostakovitch (1906-1975) s'est imposé comme la référence obligée. Qu'un jeune homme d'à peine 21 ans ait été capable de composer une oeuvre aussi radicalement moderne que Le Nez (1928) en dit long sur ses capacités et la qualité de sa formation. L'oeuvre, encore possible sous Lenine, a été censurée dès l'arrivée au pouvoir de Staline et elle n'est reparue à l'affiche qu'en 1974. Sa vitalité vocale est tout simplement stupéfiante et l'instrumentation ne lui cède en rien, par exemple dans cet intermède célèbre confié aux seules percussions (en 8:50). Cette oeuvre futuriste laisse loin derrière elle toutes les tentatives de théâtre déjanté que le 20ème siècle a osées et l'interprétation habitée des artistes russes la sert au mieux de ses intérêts. C'est cependant le deuxième opéra du compositeur, Lady Macbeth du District de Mtsensk (1934), qui est entré au grand répertoire. Bien reçue par la critique mais recalée par la censure stalinienne pour amoralité contre-révolutionnaire, l'oeuvre a été remaniée par le compositeur, comprenez polie, moralement édulcorée et rebaptisée Katerina Ismailova (1958). Bien que la version primitive de l'oeuvre soit le plus souvent jouée, le compositeur nourrissait une vraie affection pour sa révision. Entre-temps, Schostakovitch a commencé deux autres opéras demeurés inachevés : le futuriste Orango (1932) dont le premier acte a été instrumenté par Gerard McBurrey (Création en 2011 : Part 1, Part 2, Part 3) et le plus traditionnel Les Joueurs (1942).

- Parmi ceux qui ont fui, Igor Stravinsky (1882-1971) s'est imposé dans un registre très différent. Malgré son itinérance (définitive à partir de 1914, France, Suisse, enfin USA), il est resté viscéralement fidèle à l'âme russe, en particulier dans ses premiers essais, Le Rossignol (1914, conte lyrique) et Mavra (1922, petit opéra bouffe). Imprévisible à la manière de Picasso, il a continué de casser les codes dans deux oeuvres atypiques, Oedipus Rex (1927, opéra-oratorio avec récitant) et Perséphone (1934, mélodrame). Installé aux USA en 1940, Stravinsky est revenu à l'opéra classique dans une oeuvre jugée improbable par les critiques de l'époque mais qui s'est imposée par la force de l'évidence : The Rake's Progress (1951).

- Serge Prokofiev (1891-1953) a connu les deux régimes, ayant fui l'URSS, en 1918, puis étant revenu au pays, en 1933. Ces dates permettent de situer et de comparer les esthétiques des 8 opéras composés, soit dans l'ordre chronologique : Maddalena (1913), Le Joueur (1916), L'Ange de Feu (1919), L'Amour des Trois Oranges (1921), Semyon Kotko (1939), Les Fiançailles au Couvent (1941), L'Histoire d'un Homme véritable (1948) et Guerre et Paix (1952). Prokofiev n'a pas déployé la même ingéniosité à l'opéra qu'en musique instrumentale et les oeuvres citées sont de fait de valeurs inégales, la meilleure étant sans doute Guerre et Paix. Il est tout à fait possible que des enregistrements convenables m'invitent un jour à revoir ma copie mais il font largement défaut.

- On redécouvre aujourd'hui Mieczyslaw Weinberg (1919-1996), un protégé de Schostakovitch dont la musique est en constante réévaluation. Son opéra Die Passagierin (1968) traite (en musique !) un sujet peu réjouissant lié aux horreurs des camps de concentration.

- Enfin, pêle-mêle et avec la certitude de manquer quelques chefs-d'oeuvre épars n'ayant jamais franchi l'ancien "Rideau de fer", vous devriez vous intéresser à une pléiade de musiciens aux langages extrêmement variés. Le censeur officiel Tikhon Khrennikov (1913-2007) se devait de montrer l'exemple en respectant la tradition populaire prônée par les instances du "parti unique" (Dans la Tempête, 1939). A l'opposé, Nikolai Karetnikov (1930-1994) n'en a fait qu'à sa tête, quitte à payer le prix de n'être pas joué (Remarquable Till Eulenspiegel , 1985, et The Mystery of The Apostle Paul, 1987). Rodion Shchedrin (1932- ) a réussi à naviguer entre les lignes (Les Ames mortes, 1976) tandis qu'Alfred Schnittke (1934-1998) a fui en Allemagne, où il n'a pas vraiment reproduit à la scène les merveilles de sa musique instrumentale : Life with an Idiot (1993) n'étant pas une franche réussite, préférez plutôt Gesualdo (1993) et surtout Historia von D. Johann Fausten (1995) dont le troisième acte reprend la superbe Cantate Faust composée en 1983 (n°4 à 13). Plus récemment, Leonid Desyatnikov (1955- ) a répondu à une commande du Théâtre Bolshoi avec une oeuvre singulière (The Children of Rosenthal, 2005) mettant en scène 5 grands compositeurs du passé (Wagner, Tchaikovsky, Moussorgsky, Verdi et Mozart !) et les faisant deviser dans des styles réminiscents de ceux qui leur étaient propres (amusez-vous à les repérer !), un bel exemple de postmodernité.

En Pologne, vous ne pouvez ignorer Karol Szymanowski (1882-1937) et son merveilleux Roi Roger (1924), de même que, deux générations plus tard, Krzysztof Penderecki (1933-2020) dont vous privilégierez l'accessible Ubu Rex (1991) plutôt que l'aride Les Diables de Loudun (1969).

Le monde anglo-saxon

Les musiciens anglo-saxons (Royaume-Uni puis USA) n'ont comblé que tardivement leur retard séculaire sur le continent européen. Sauf rares exceptions (A l'époque baroque, Purcell !), ils n'ont investi le domaine de l'opéra qu'à partir des années 1900, le temps d'adaptater la langue anglaise aux exigences du chant lyrique. Cela dit, une fois sur les rails, l'opéra anglo-saxon ne s'est plus arrêté de proposer des oeuvres de premier plan.

Modernité au Royaume-Uni

Ralph Vaughan-Williams (1872-1968), souvent pesant dans sa musique symphonique, (me) convainc davantage dans quelques oeuvres lyriques d'une légèreté inattendue : The Wasps (1909, "Les Guêpes", d'après Aristophane) et l'extravagante pochade The poisoned Kiss (1929), superbement enregistrée par le regretté Richard Hickox.

Deux musiciens trop peu connus sur le continent ont composé des oeuvres qui comptent parmi les plus belles réussites du genre au 20ème siècle :

- Les deux opéras de William Walton (1902-1983), Troilus et Cressida (1954) et The Bear (1967), sont à connaître sans faute, surtout qu'à nouveau Richard Hickox les a enregistrées pour Chandos.

- Michael Tippett (1905-1998) a été un brin plus moderne tout en demeurent parfaitement accessible (Commencez par les deux premières oeuvres citées) : The Midsummer Marriage (1952), King Priam (1961), The Ice Break (1976), The Knot Garden (1970) et New Year (1988).

- Toutefois le Maître de l'opéra anglais a été Benjamin Britten (1913-1976). Il a démontré une connaissance approfondie du traitement de la voix dans une bonne demi-douzaine d'oeuvres remarquables : Peter Grimes (1945, célèbre et consensuel), Billy Bud (1951), Gloriana (1953, l'oeuvre nécessairement sage, fruit d'une commande de Covent Garden à l'occasion du sacre d'Elisabeth II), The Turn of the Screw (1954, intellectuel et sans concession mais brillant), A Midsummer Night's Dream (1960, un classique indémodable), Owen Windgrave (1971) et Death in Venice (1973, différent, épuré mais raffiné).

Il était difficile de concurrencer un tel maître et de fait, malgré des qualités indéniables, les musiciens qui suivent n'ont jamais atteint un niveau d'évidence comparable : William Alwyn (1905-1985) (Miss Julie, 1976), Malcolm Arnold (1921-2006) (The dancing Master, 1652), Peter Maxwell Davies (1934-2016) (Taverner, 1970, un hommage au grand compositeur de la Renaissance où il a évité le piège de la complexité trop souvent envahissante dans ses autres oeuvres), Nicholas Maw (1935-2009) (Sophie's Choice, 2002), Michael Nyman (1944- ) (The Man who mistook his Wife for a Hat, 1987), l'intéressant Alexander Goehr (1932- , d'origine allemande mais installé en Angleterre à 2 mois !) (Arianna, 1995), le trop peu connu Robert Saxton (1953- ) (The wandering Jew, 2010) et Mark-Anthony Turnage (1960- ) (Anna Nicole, 2011).

Aujourd'hui seul Thomas Ades (1971- ) semble en mesure d'atteindre de nouveaux sommets s'il confirme les excellentes dispositions démontrées dans Powder her Face, 1994, The Tempest, 2004, et The exterminating Angel, 2016.

Enfin, une surprise pourrait émaner de l'irlandais Donnacha Dennehy (1970- ) - Retenez ce nom ! - : il vient de compléter une trilogie interpelante (The last Hotel, 2015, dans le sillage de John Adams (Cf infra), The second Violinist, 2017, et The first Child, 2021).

Naissance de l'opéra américain

Une histoire de la Musique aux USA a été esquissée par ailleurs sur ce site. On y a rappelé que la priorité des pionniers de l'essor musical américain, Charles Ives (1874-1954), Howard Hanson (1896-1981), Henry Cowell (1897-1965), Aaron Copland (1900-1990), Roy Harris (1898-1979), Allan Hovhaness (1911-2000), Vincent Persichetti (1915-1987), ..., a été de combler le retard sur la musique instrumentale européenne (Symphonie et Quatuor). Aucun des musiciens précités ne s'est de ce fait vraiment consacré à l'opéra. Seuls Hanson (Merry Mount, 1933) et Copland (The tender Land, 1954) ont fait une tentative demeurée sans lendemain (De "The tender Land", on ne joue plus guère que la nostalgique Suite orchestrale, un sort qui guette habituellement les opéras qui ne survivent pas à la scène).

L'opéra spécifiquement américain ne s'est véritablement développé que 40 ans plus tard ! Ce retard considérable est désormais effacé et le fait est qu'à l'opéra, un grand nombre de créations significatives proviennent actuellement du Nouveau-Monde.

Pendant un premier demi-siècle troublé politiquement, les Etats-Unis ont été perçus par nombre d'européens comme un refuge prometteur de jours meilleurs. Une immigration massive s'est mise en place de réfugiés pressés de fuir une pauvreté endémique, la Révolution bolchévique ou les persécutions nazies (Korngold, Hermann, Antheil, Stravinsky, Menotti et tant d'autres). En musique, cette immigration de qualité a été tout bénéfice pour une nation qui y a vu l'occasion de se développer à la croisée de mouvements cosmopolites.

Dans un premier temps, la présence sur le sol américain de nombreux immigrés italiens a suscité un engouement pour le bel canto et, de fait, le Met a connu ses premières séances mémorables, en 1903, lorsque le grand Enrico Caruso (1873-1921) y a interprété le rôle-titre dans Rigoletto, de Verdi. Bien qu'actif depuis 1880, c'est à cette époque que le Met a attiré les plus grandes stars de l'art lyrique, ne craignant pas de faire monter les enchères pour les monopoliser à coups de dollars.

Aujourd'hui, en dépit de difficultés de gestion croissantes, l'opéra demeure un genre florissant aux USA : la plupart des grandes villes possèdent leur théâtre lyrique, San Francisco, Chicago, Houston, Dallas, Minnesota, Seattle, Miami, ..., et bien sûr New York dont le Metropolitan Opera (The Met pour les intimes) peut accueillir 4000 personnes ! On y joue évidemment les grandes oeuvres du répertoire mais on y crée aussi beaucoup d'oeuvres nouvelles, bien plus que dans n'importe quel pays européen. De fait, chaque compagnie fait de son mieux pour proposer à ses abonnés au moins une création chaque année, sans garantir pour autant que l'oeuvre fera l'objet de reprises ultérieures, un privilège réservé aux oeuvres majeures !

C'est une politique courageuse car le genre opéra passe pour élitiste dans toutes les couches des sociétés modernes. Mais aux USA, c'est aussi l'incarnation d'une forme de résistance intellectuelle à la toute-puissante Comédie musicale et tant pis si l'on reproche à l'opéra de s'adresser en priorité - mais à son corps défendant - à une catégorie restreinte de la population, âgée, blanche et aisée.

Modernité aux USA

Virgil Thomson (1896-1989) a été parmi les premiers à aborder l'opéra, en collaboration avec la librettiste Gertrude Stein (1874-1946, une féministe militante connue pour avoir animé l'avant-garde artistique parisienne) : Four Saints (1928) et The Mother of all us (1947), sont deux oeuvres sincères et surprenantes quoique un brin naïves, tandis que Lord Byron (1928) est trop conventionnel.

George Gershwin (1898-1937, de son vrai nom Jacob Gershowitz), fils d'émigré russe, avait toutes les cartes en main pour composer une musique exigeante (Blue Monday, 1922, et le célèbre Porgy and Bess, 1927) mais il s'est bientôt égaré dans la comédie musicale, plus lucrative.

Venu d'Allemagne, l'insaisissable provocateur Georg Antheil (1900-1959) mérite votre considération dans quelques oeuvres soignées, Volpone (1953) et surtout The Brothers (1954, excellent !).

Suit une liste longue et certainement incomplète de musiciens pas toujours si modernes que cela mais préoccupés de forger les conventions d'un opéra authentiquement "made in USA" : Samuel Barber (1910-1981) (Vanessa, 1958 et Antoine and Cleopatre, 1966), William Schumann (1910-1992) (Très léger The mighty Casey, 1953), Bernard Herrmann (1911-1975, surtout connu pour d'ambitieuses musiques de films) (Wuthering Heights, 1951), Robert Ward (1917-2013) (The Crucible, 1961, Prix Pulitzer l'année suivante), Leonard Bernstein (1918-1990) (Léger Trouble in Tahiti, 1952, plus sérieux A quiet Place, 1984 et brillantissime Candide, exigez la version révisée en grand opéra en 1989 et enregistrée par Bernstein en personne), Carlisle Floyd (1926-2021) (Susannah, 1955, procurez-vous le double CD de cette oeuvre populaire et magistrale, dirigée par Kent Nagano avec Samuel Ramey impérial dans le rôle d'Olin Blitch, n°3, n°17), Dominick Argento (1927-2019) (The Aspern Papers, 1988 et The Dream of Valentino, 1997, surtout connu pour sa belle Suite orchestrale), le chef André Prévin (1929-2019) (A Streetcar Named Desire, 1995, et Brief Encounter, 2011, qui a dit qu'on n'écrivait plus pour la grande voix - Renée Fleming ! - et qu'importe si cela sonne comme du Korngold !), Charles Wuorinen (1938-2020) (Brokeback Mountain, 2014), John Corigliano (1938- ) (Brilliant Ghosts of Versailles, 1983), Lewis Spratlan (1940-2023) (Life is a Dream, 2010, Prix Pulitzer l'année suivante) et David Carlson (1952- ) (Anna Karenina, 2007), ... .

Postmodernité aux USA

La génération née après la seconde guerre mondiale s'est enfin complètement affranchie des conventions héritées de la "vieille Europe". Elle a réinventé la modernité musicale en empruntant de près ou de loin au courant postmoderne, un mouvement qui a préconisé une synthèse de tous ceux qui l'ont précédé. En musique théâtrale, l'influent Steve Reich (1936- ) a montré un exemple singulier dans un audio-opéra demeuré sans réelle descendance (The Cave, 1993).

Le véritable chef de file serait plutôt John Adams (1947- ) dont les 8 opéras composés à ce jour bénéficient d'une maîtrise technique qui les rangent parmi les meilleurs productions actuelles : mythique Nixon in China (1987), The Death of Klinghoffer (1991), I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky (1995, song play), El Niño (2000, opera-oratorio), Doctor Atomic (2005, ne manquez pas l'air Batter my heart), A Flowering Tree (2006), The Gospel According to the Other Mary (opera-oratorio) (2013), Girls of the Golden West (2017) et Antony and Cleopatra (2022).

Avec Adams, c'est toute une génération qui est devenue postmoderne : Gerald Barry (1952- ) (The bitter Tears of Petra von Kant, 2004), brillant Tobias Picker (1954- ) (Thérèse Raquin, 2000, Emmeline, 1996, An American Tragedy, 2005), Michael Daugherty (1954- ) (Jackie O, 1997, un brin trop déjanté), Ricky Ian Gordon (1956- ) (27 (sic), 2014), Mark Adamo (1962- ) (Little Women, 1998, Lysistrata, 2005), Richard Danielpour (1956- ) (Margaret Garner, 2005, sur les traces d'Adams), Unsuk Chin (1961- ) (Alice in Wonderland, 2007), Jake Heggie (1961- ) (Moby Dick, 2010), excellent Christopher Theofanidis (1967- ) (The Invention of Music, 2001, lyrique à souhait, Heart of a Soldier, 2011, Creator, 2015), remarquable Kevin Puts (1972- ) (Silent Night, 2011, Prix Pulitzer l'année suivante, The manchurian Candidate, 2015), Hans Thomalla (1975- , natif d'Allemagne) (Dark Spring, 2019), Mason Bates (1977- ) (The (R)evolution of Steve Jobs, 2017), Missy Mazzoli (1980- , un nom à retenir !) (Song From the Uproar, 2012), Nico Muhly (1981- ) (Brilliant Two Boys, 2013), Matthew Aucoin (1990- ) (Orphic Moments, 2016). On le voit, toutes les générations sont représentées et il y en a pour tous les goûts, qui plus est dans un langage souvent immédiatement intelligible.

Philip Glass, entre adhésion et contestation

L'énumération précédente témoigne à elle seule de l'extrême vitalité de l'opéra américain contemporain. Cependant elle n'est pas complète et c'est à dessein que Philip Glass (1937- ) n'y figure pas : ce musicien célèbre fait l'objet d'une controverse apparemment impossible à régler parmi les observateurs du monde musical : encensé par les uns et snobé par les autres, tous sont convaincus d'avoir raison. Cette situation inhabituelle mérite un examen serein capable de réconcilier des opinions actuellement divergentes pour ne pas dire hostiles.

J'ai déjà brossé un portrait nuancé de Glass dans une chronique antérieure et j'y reviens d'autant plus naturellement qu'il est l'un des compositeurs actuels les plus prolifiques en matière d'opéras, 15 à ce jour et à peu près autant d'opéras de chambre. C'est précisément ce nombre qui pose question, d'autant que Glass est également (hyper)actif dans tous les domaines de la musique instrumentale, y compris la musique de film. En bref, la question posée est la suivante (mais elle n'est pas neuve) : est-il possible d'assurer un niveau de qualité raisonnablement constant dans un catalogue aussi pléthorique ?

Pour rappel, Glass se réclame du maxi-minimalisme : comprenez que sa technique de composition repose sur un principe de cellules localement répétitives mais globalement évolutives par greffages successifs de variantes élémentaires qui tissent une structure syntaxiquement incompressible (Deux beaux exemples purement instrumentaux : Dance III et Dance IX).

Note : C'est à dessein que l'on parle de maxi-minimalisme quand tant de commentateurs se contentent de simple minimalisme. Si cette musique n'était que banalement répétitive, il serait possible d'en compresser la partition en mettant les reprises en évidence comme cela se pratique en algèbre (où a+a+a+a+a+a s'abrège en 6a). Or cela est radicalement impossible chez Glass : le fait que sa (meilleure) musique soit continuellement parsemée de micro variations a pour conséquence que l'économie de papier que l'on espérerait faire de la sorte serait annihilée par l'obligation de détailler individuellement chaque micro changement. Or un fichier largement incompressible est complexe par définition, CQFD (Cf la chronique Information, complexité et Musique).

Glass a conquis la notoriété internationale grâce à trois opéras composés dans un intervalle de 7 ans : Einstein on the Beach (1976, une commande du Festival d'Avignon), Satyagraha (1980, une commande de la ville de Rotterdam) et Akhnaten (1983, une commande du Staatsoper Stuttgart). Ensemble, ils constituent une trilogie à la mémoire de trois personnages qui ont marqué l'Histoire, Einstein, Gandhi et Akhenaton. Ces oeuvres sont entrées au répertoire, elles font régulièrement le tour du monde et surtout elles sont de conceptions radicalement différentes, apportant (si besoin en est) un démenti formel à cette affirmation répandue selon laquelle Glass composerait sans cesse la même oeuvre. Au regard des trois oeuvres mentionnées, aucun autre compositeur d'opéras ne peut se targuer d'un bilan de diversité comparable en si peu de temps et rien que cela devrait faire réfléchir les détracteurs inconditionnels.

Or ce n'est pas tout : un an plus tard, le Comité organisateur des Jeux Olympiques de Los Angeles a convié 6 musiciens de nationalités différentes (dont Glass) à collaborer au projet ambitieux d'un grand opéra en 6 actes inspirés par la Guerre de Sécession (Le tout devait être scénographié par le metteur en scène Bob Wilson associé à la chorégraphe Lucinda Childs, retenez ces noms). Pour toutes sortes de raisons matérielles, le projet global a été abandonné et seule la contribution de Glass a survécu, à la scène et en studio d'enregistrement, sous le titre The Civil Wars (1984; cf, par exemple, le superbe choeur en 26:10 et la subtile introduction à la scène B en 43:44). Cette oeuvre a inauguré un style encore différent, qui est devenu la marque de fabrique du compositeur pour l'essentiel de son oeuvre ultérieure (Cf 55:38).

C'est alors que les choses se sont compliquées : le succès grandissant, les commandes ont afflué vers un musicien qui n'a pas su faire le tri et au bilan en refuser certaines. Ce problème est récurrent dans le domaine des arts : tout artiste doit pourtant savoir qu'il n'est jamais meilleur que lorsqu'il crée par nécessité intérieure et non pour plaire à un commanditaire pressé d'entendre la (re)production d'un modèle antérieur qui lui a plu. Une saison d'opéra se prépare plusieurs années à l'avance et toute commande d'une oeuvre attend, contrats à l'appui, que les délais de livraison soient respectés. Mais ce n'est pas comme cela qu'idéalement les choses se règlent en musique car, comme l'a rappelé Beethoven en son temps, l'inspiration réclame aussi ses droits et tant pis si la gestation de l'oeuvre attendue prend plus de temps que prévu.

De nombreuses maisons d'opéra ont donc passé commande d'une oeuvre nouvelle, considérant sans doute qu'avec Glass, elles ne prenaient aucun risque alors que c'était tout le contraire qui menaçait de se produire : The Voyage (New York, 1992, une commande destinée à commémorer la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, pas question de dépasser la date anniversaire !), Galileo (Chicago, 2002), Appomattox (San Francisco, 2007), Kepler (Linz, 2009) sont autant d'oeuvres coulées précipitamment dans un moule unique. Même Gérard Mortier (1943-2014), qui ne passait pourtant pas pour un Directeur d'Opéra fantaisiste, a commandé une oeuvre à Glass, destinée en théorie au théâtre qu'il dirigeait à l'époque (Le NYCO). Celui-ci s'est désisté pour des raisons financières si bien que The Perfect American (2011) a été créée en 2013 à Madrid, nouveau point de chute de Mortier. A ce rythme infernal, aucun compositeur ne dispose du temps nécessaire pour sinon se renouveler du moins distiller quelques traits inédits susceptibles de surprendre les auditeurs.

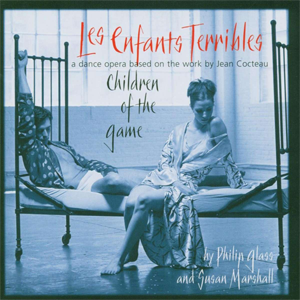

Glass a aussi écrit une bonne douzaine d'opéras de chambre plutôt variés au sujet desquels on peut émettre les mêmes réserves : insouciant The Photographer (1982), The Juniper Tree (1985, en collaboration avec Robert Moran), The Fall of the House of Usher (1988), 1000 Airplanes on the Roof (1988), Hydrogen Jukebox (1990), The Witches of Venice (1997), adorable Monsters of Grace (1998, en particulier ce bel extrait où Anthony Roth Constanzo rend justice à la prosodie anglaise), In the Penal Colony (2000), The Sound of a Voice (2003), The Trial (2014), ... , sans oublier une Trilogie en hommage à Jean Cocteau (Orphée, 1991, La Belle et la Bête, 1994 et surtout Les Enfants Terribles, 1996, pour 4 voix et 3 pianos !).

Si la plupart des oeuvres de Glass ont été enregistrées (contrats obligent !), force est de reconnaître que les plus faibles ont rarement trouvé des interprètes capables de les servir au mieux, une lacune qui n'a évidemment pas arrangé les choses.

En résumé, si Glass a apporté une contribution essentielle à l'opéra contemporain au travers de quelques oeuvres primordiales, ses détracteurs (majoritairement européens) n'ont éprouvé aucune peine à pointer un certain nombre d'oeuvres secondaires contaminées par des tics d'écriture de plus en plus envahissants. Clairement, il aurait évité un lot de critiques en prenant exemple sur Rossini et en se retirant de la scène après avoir dit ce qu'il avait à dire, quitte à y revenir ponctuellement.

Cela dit, au bilan des appréciations de chacun et à condition d'écarter les avis extrêmes, rarement utiles, force est de reconnaître que le statut de Glass demeure privilégié parmi les compositeurs actuels :

- Les statistiques révèlent qu'il fait partie, avec Arvö Pärt, Alfred Schnittke, Kaija Saariaho et John Adams, des musiciens contemporains les plus joués dans le monde. Evidemment cette observation ne prouve rien et, en particulier, elle ne garantit pas d'être encore valide dans 100 ans.

- Interrogés par le très sérieux BBC Music Magazine afin de pointer les compositeurs les plus importants de notre temps, 174 professionnels ont placé Glass en troisième position derrière Kaija Saariaho et Steve Reich. Commentaire identique.

Mais même si par extraordinaire l'oeuvre de Glass devait majoritairement sombrer dans l'oubli, je fais le pari qu'Einstein on the Beach continuera de s'imposer comme l'une des plus grandes réussites opératiques de la deuxième moitié du 20ème siècle, voire celle qui se sera approchée au plus près de l'idéal du spectacle total.

J'ai déjà commenté succinctement "Einstein" ici-même mais le moment semble venu de préciser certains points d'analyse. L'oeuvre est le fruit d'un pari fou, assumé et réussi au-delà de toute espérance : seul un compositeur sûr de ses intuitions pouvait oser prendre autant de risques et ce n'est pas diminuer ses mérites que de faire remarquer qu'il a trouvé en Bob Wilson et Lucinda Childs le metteur en scène et la chorégraphe capables d'adhérer à son projet et de le servir sans le trahir. L'oeuvre, supervisée par ses auteurs, a été recréée à Montpellier, en 2012, et c'est la représentation parisienne de 2014, intégralement filmée et enregistrée sur DVD, qui va nous servir de guide.

Einstein on the Beach est découpé en 19 scènes dont l'ordonnance n'obéit à aucune formule connue. Le lecteur non préparé est invité à se familiariser avec l'oeuvre en parcourant quelques sections importantes et en respectant le timing suggéré (quitte à l'interrompre à la demande en cas de saturation en principe appelée à s'estomper) : Knee Play 1 (extrait n°1, en 26:00); Train (n°2, en 00:00); Trial 1/Entrance (n°3, en 08:10); Trial 1/Mr Bojangles (n°4, en 15:00); Trial 1/All Man are equal (n°5, en 00:00); Knee Play 2 (n°6, en 00:00); Dance (n°7, en 00:00); Night Train (n°8, en 16:30); Knee Play 3 (n°9, en 00:00); Trial 2/Prison (n°10, en 07:00); Dance (n°12, en 00:00); Knee Play 4 (n°13, en 00:00); Bed/Cadenza (n°15, en 00:00); Bed/Prelude (n°16, en 00:00); Bed/Aria (n°17, en 00:00); Spaceship (n°18, en 02:00) et Knee Play 5 (n°19, en 05:00).

Si vous avez tenté l'expérience, vous avez pu vous rendre compte qu'Einstein n'est vraiment pas un opéra comme les autres, c'est un voyage sensoriel dans un temps aboli. L'oeuvre ne propose aucune "histoire", d'ailleurs le livret (au sens traditionnel du terme) est absent : des voix "off", savamment impersonnelles, récitent en boucle des textes sans rapports entre eux en les déformant progressivement à l'image de ce que font un ensemble instrumental amplifié et un choeur qui solfie ou compte inlassablement jusqu'à huit. Il n'y a pas de chant soliste, tout au plus des vocalises aériennes comme dans le superbe Bed Aria. Les acteurs n'interagissent pas, ils s'ignorent en reproduisant les mêmes gestes en boucle évolutive, même ceux qui se voient ne se regardent pas (Scène du Procès). Les danseurs font de même, ils marchent, se croisent, s'ignorent, ... . Toute cette mise en scène n'a qu'un seul but : ne rien imposer au spectateur afin qu'il soit abandonné à lui-même et obligé de faire sa part du travail pour trouver une issue possible, la sienne. C'est là que réside la force de ce spectacle qui peut être revu vingt fois avec des issues différentes, chose qui est radicalement impossible avec un opéra traditionnel. Il importe de comprendre que l'absence de livret est paradoxalement une condition nécessaire pour tenir en haleine pendant plus de 4 heures un public hypnotisé qui ne voit pas le temps passer. Seuls les spectateurs qui résistent à l'hypnose dans le but de comprendre en temps réel une histoire inexistante fuyent ce spectacle et dénoncent une imposture. J'étais à Montpellier pour la première reprise, en 2012, et je peux témoigner que le triomphe fut total.

On a connu par le passé d'autres tentatives de sortir l'opéra de la routine (Par exemple, Le grand Macabre de Ligeti) mais force est de reconnaître que ces oeuvres ont perdu leur pouvoir de subversion en très peu de temps. Tel n'est pas le cas d'Einstein on the Beach qui un demi-siècle après sa création en Avignon, n'a rien perdu de sa modernité.

L'oeuvre se termine sur un court récit enfin intelligible (Knee Play 5), invitant le spectateur à redescendre sur terre : "... Two lovers sat on a park bench, with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight, ...", phrase répétée en boucle, comme la musique, avant que les lumières s'éteignent (n°19, en 05:00).

Note concernant l'intitulé de l'oeuvre. L'oeuvre a fait l'objet d'une scénographie complète de la part du trio Glass-Wilson-Childs bien avant que la référence à Einstein ne s'impose. On a suggéré a posteriori que la scène du procès pouvait évoquer la responsabilité du savant dans sa participation au Projet Manhattan, que la scène du train faisait allusion à l'accessoire dont il se servait, en conférence, pour vulgariser sa Théorie de la Relativité, que la scène du vaisseau spatial anticipait la conquête de l'espace, etc, mais rien n'est sûr. On pourrait aussi bien remarquer que c'est dans l'évocation d'un temps relatif et dilaté que réside la plus claire référence au savant Einstein. Que votre interprétation diffère n'a aucune importance puisque c'est précisément la multiplicité des points de vue qui garantit la richesse de cette oeuvre multiple et inépuisable.

Epilogue

Ici s'achève cette brève histoire de l'opéra, une parmi d'autres, dont le mérite principal est sans doute de proposer à l'écoute un grand nombre d'oeuvres rarement entendues. Elle ne prétend pas à la vérité, une notion largement étrangère à l'Art (musical ou autre) et plus généralement à l'Histoire tout court.

Note. Une bonne notion de vérité n'existe qu'en (logique) mathématique; ailleurs elle est, en toute rigueur, illusoire. Quel que soit le domaine de l'activité humaine, reconstruire le passé est aussi difficile que prédire l'avenir. Les cosmologistes en savent quelque chose qui depuis des décennies revoient sans cesse leurs théories concernant l'évolution de l'univers (Son expansion) autant que son lointain passé (L'hypothétique Big-Bang). Les Historiens de tous bords ne sont pas non plus à l'abri, qui pensent pouvoir s'en tirer en consultant toutes sortes d'archives régulièrement mises à jour; mais les conclusions qu'ils en tirent ne valent que ce que valent leurs sources et si certaines sont certainement fiables, d'autres peuvent s'avérer fantaisistes ou (in)volontairement falsifiées, comment faire le tri ? Tout ce que j'ai lu des nombreuses biographies de Beethoven, dans mes jeunes années, est régulièrement remis en question depuis qu'on a réalisé que la première d'entre elles a été volontairement trafiquée par son auteur, Anton Schindler (1795-1864), l'autoproclamé intendant du compositeur. Par la suite, on a répété : 1) que Beethoven était d'origine flamande jusqu'à ce qu'une étude génétique récente démontre qu'il ne possédait pas le chromosome Y de son ancêtre présumé, ou encore 2) qu'il était probablement décédé suite à une intoxication permanente au plomb libéré par des verres ne résistant pas à l'acidité de son cher vin du Rhin, sauf que la même analyse ADN a révélé que la mèche de cheveux analysée ne lui appartenait pas ! L'Histoire est pleine de quiproquos de ce genre et celle qu'on enseigne n'est jamais que le récit involontairement romancé ou arrangé de l'histoire véritable, celle-ci hors d'atteinte plus souvent qu'on ne le pense généralement.

Né en Italie, vers 1600, l'opéra a grandi et s'est propagé dans toute l'Europe continentale avant de franchir la Manche puis l'Atlantique et de s'implanter aux USA où il s'est parfaitement acclimaté. Une question demeure, cent fois posée, quel est son avenir ? Car cela fait plus de 100 ans qu'on prédit son déclin voire sa disparition pure et simple et, aujourd'hui, les mêmes rumeurs refont surface. La réalité est très contrastée :

- On estime que 30 000 opéras ont été composés en un peu plus de 4 siècles, dont les neuf dixièmes dorment encore dans les bibliothèques. Chaque année, des musicologues trient les partitions exhumées en fonction de leur valeur apparente et les éditeurs font de leur mieux pour concrétiser leur travail. Mais l'entreprise est périlleuse car, en musique, il y a souvent loin entre un manuscrit plus ou moins bien conservé et sa restitution sonore qui de toute façon demeure tributaire de l'excellence des interprètes désignés. En 50 ans, on est passé d'un catalogue réduit à quelques dizaines d'oeuvres plus ou moins essentielles, confinées entre 1750 et 1920, à un ensemble étendu qui déborde largement ces limites. Toutes ces oeuvres naguère ignorées sont désormais disponibles à l'écoute en CD et/ou DVD, ces chroniques en témoignent, et de plus en plus souvent en multimédia (Salles de cinéma ou chaînes TV spécialisées, Mezzo, Brava, Stringway, ... ). Certes ces documents ne valent pas une représentation "live" mais c'est mieux que rien. En tout cas, ce n'est pas de ce côté que l'opéra est en perte de vitesse, loin de là.

- Les maisons d'opéra évoquent d'autres problèmes plus inquiétants, qui concernent essentiellement les subsides, la grogne des interprètes et du public, la création d'oeuvres nouvelles et le renouvellement du public :

1) Une saison d'opéra coûte cher. Même en négociant des contrats de rediffusion médiatique (Cinéma, TV), les recettes ne couvrent jamais les frais engagés. A toutes les époques, un système de financement a existé; il a évolué au cours de siècles, sollicitant de moins en moins les mécènes et de plus en plus les finances publiques. Mais si le système des subventions fonctionne en période de croissance, cela cesse d'être vrai en période de crise, ce qui est le cas depuis les années 2020 (COVID, guerre en Ukraine, violences urbaines, etc). Actuellement, un grand nombre de Théâtres déprogramment les oeuvres coûteuses, les remplaçant par de simples versions de concert (sans mise en scène, éventuellement mises en espace) ou par d'anciennes productions déjà amorties.

2) Baromètre de tous les festivals d'opéra, le Théâtre de Bayreuth a cessé d'être "sold out" comme par le passé. La crise qui est passée par là n'explique pas tout et un nombre croissant d'habitués désertent, se plaignant de la disparition des grandes voix d'antan (Cf 1ère partie), de la routine qui s'installe parmi les musiciens de l'orchestre et par-dessus tout des metteurs en scène qui se préoccupent davantage d'imposer leur vision des oeuvres programmées plutôt que de les servir dans le respect de la tradition. Ce n'est pas seulement la réaction d'un public frileux, hostile à toute nouveauté, elle est partagée par les interprètes qui en ont assez de s'entendre dicter une façon de chanter qui est contraire à tout ce qu'on leur a enseigné (Cf 1ère partie).

3) La création d'oeuvres nouvelles se heurte à la difficulté d'innover mélodiquement. Certes ce n'est pas une priorité pour un compositeur actuel mais c'en est une pour une large part du public et ignorer ce fait n'est pas sans danger. Or la mélodie est ancrée dans le système tonal et celui-ci a déjà été largement exploité au point que ce n'est plus chose aisée d'y découvrir de nouveaux filons. L'abandon, même prudent, de la mélodie contraint les compositeurs à davantage de raffinement dans l'écriture instrumentale et rien que cette exigence entraîne des délais dans l'acte de composition qui s'avèrent incompatibles avec les exigences contractuelles des commanditaires.

4) Enfin, le plus sûr moyen d'assurer la pérennité de l'opéra est d'y inviter la jeune génération. On pourrait miser paresseusement sur le fait banal que les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain mais il y a peut-être mieux à entreprendre au contact d'oeuvres novatrices. La moyenne d'âge du public présent lors de la tournée d'Einstein on the Beach, en 2012/14, a été divisée par deux, c'est un signe qui devrait faire réfléchir. On objectera peut-être que la gestation de cette oeuvre a été longue et que c'est inacceptable dans le système actuel mais alors la question s'apparente à la suivante : sommes-nous encore prêts à prendre le temps de cuisiner de bons plats quand il est si simple de téléphoner au Take Away du coin sans même quitter son fauteuil (Cf Musique et Art culinaire) ?