Genres musicaux

L'Opéra (III) : Le (Post)romantisme (1800-19??)

Sommaire

[ afficher ]- Changement d'ère, de Leonore à Fidelio

- De Weber à Wagner

- L'opéra romantique italien

- L'épisode belcantiste

- Giuseppe Verdi

- L'opéra romantique français

- Que composer après Wagner ?

- L'école austro-allemande

- L'école italienne

- L'école française

- L'école russe

- Autres écoles nationales

- Entre Romantisme tardif, Postromantisme et Modernité

La Révolution de 1789 ayant appelé un ordre nouveau dans tous les domaines de l'activité humaine, l'opéra ne pouvait faire exception. Il se devait, en particulier, de remplacer les vieux thèmes mythologiques par des actions dramatiques susceptibles d'intéresser un public en pleine mutation sociale. Le moment était en particulier venu de libérer l'expression des passions humaines par le chant : c'était le (dé)but d'une nouvelle ère, romantique.

S'il est communément admis que les compositeurs austro-allemands ont dominé la musique instrumentale européenne pendant tout le 19ème siècle, les choses se sont passées différemment à l'opéra, à ce point que nombre de musiciens de premier plan l'ont carrément ignoré (Brahms, Bruckner, Mahler, ... ). Le cas de Liszt est légèrement différent : après un essai de jeunesse franchement banal, Don Sanche, il est revenu à l'opéra avec une oeuvre nettement plus ambitieuse, Sardanapalo, mais il en a interrompu la composition après 4 scènes seulement. Enfin d'autres musiciens fameux se sont contentés d'essais ponctuels rarement réitérés (Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, ... ).

Parmi les musiciens austro-allemands qui se sont assidûment consacrés à la scène (Weber, Wagner, Zemlinsky, Strauss, ...), tous ont compté l'orchestre parmi les acteurs principaux de leur théâtre musical. Ce point ne doit jamais être perdu de vue car, de l'autre côté des Alpes, l'opéra a adopté le profil inverse, privilégiant la voix plutôt que l'orchestre.

L'opéra romantique germanique

Changement d'ère, de Leonore à Fidelio

A partir de 1800, Ludwig van Beethoven (1770-1827) s'est imposé, à Vienne, comme l'incontestable Maître de Musique et il semblait normal qu'il s'intéresse à l'opéra, comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs. Une première occasion s'est présentée à lui, en 1803, lorsque Emanuel Schikaneder, le librettiste de Mozart dans la "Flûte enchantée", lui a proposé de mettre en musique son livret intitulé "Vestas Feuer (Le Feu de Vesta)". Beethoven s'est immédiatement mis au travail, a complété une première scène puis a abandonné le projet par manque d'intérêt - donc d'inspiration - pour l'intrigue. Le seul fragment achevé nous est parvenu (numéroté 115 dans le catalogue de Hess) et il a fait l'objet d'un bel enregistrement Naxos sous la direction de Leif Segerstam.

Une bien meilleure occasion s'est présentée lorsque Peter von Braun, nouveau Directeur du Théâtre an der Wien, lui a passé commande d'un opéra sur un sujet de son choix. Attentif à la valeur morale de l'intrigue qu'il voulait traiter, Beethoven a retenu l'argument d'une pièce de Jean-Nicolas Bouilly, "Leonore ou l'Amour conjugal", sujet déjà (maladroitement) mis en musique, en 1798, par Pierre Gaveaux (1761-1825). Dans cette pièce qui se déroule en France sous la Terreur, Leonore déguisée en homme libère, par la ruse et l'audace, son mari Florestan incarcéré pour des motifs politiques. C'est Joseph Sonnleithner qui s'est chargé de tirer un livret exploitable de la pièce de Bouilly préalablement traduite en allemand.

Beethoven a produit une première version en trois actes de Leonore (1805) dont la création fut désastreuse, en cause un orchestre incapable de suivre une partition semée d'embûches et un public largement composé de militaires français (occupant Vienne), ne comprenant ni l'allemand ni la nouveauté de la musique. Mis sous pression, le compositeur a remanié l'oeuvre une première fois, modifiant le découpage des scènes, en élaguant certaines et en modifiant d'autres, enfin condensant l'ensemble en deux actes contrastés. Le succès ayant encore fait défaut, Beethoven déçu et ulcéré a rangé la partition dans un tiroir.

Elle n'en est sortie que 8 ans plus tard, remaniée cette fois en profondeur sur base d'un livret modifié par Friedrich Treitschke. Rebaptisée Fidelio, pour éviter toute confusion avec la Leonora de Paër, elle a enfin connu un succès triomphal qui ne s'est plus jamais démenti malgré de vaines critiques, aujourd'hui dépassées, regrettant la juxtaposition de deux actes dissemblables, le premier en forme de Singspiel classique et le second de Drame romantique. C'était ignorer l'intention (consciente ou non) du compositeur d'opérer la transition entre les 18ème et 19ème siècles.

Bien qu'apparentées, Leonore et Fidelio sont deux oeuvres distinctes qui traitent différemment l'interaction entre le théâtre et la musique sans qu'il soit possible de décréter que l'une est formellement supérieure à l'autre. En fait, elles appartiennent précisément à deux mondes stylistiques disjoints, le classicisme passé et le romantisme à venir. Deux enregistrements peuvent servir de guides pour une courte démonstration :

- Leonore (1805-06), enregistrement Archiv (1996) dirigé par l'excellent chef, John Eliot Gardiner, sur base d'un compromis entre la version originale de 1805 et sa révision de 1806.

- Fidelio (1814), enregistrement Warner (1962) dirigé par le chef légendaire, Otto Klemperer.

Un grand nombre de pages sont (mélodiquement) communes à ces deux versions mais rien que leur instrumentation est fort différente. Dans le premier acte, Leonore brille par l'urgence dynamique d'un orchestre juvénile. Comparez les versions du Duo introductif à l'acte I ("Jetzt Schätzchen, jetzt sind wir allein"), où Jaquino pressent que sa fiancée Mazelline n'a plus d'yeux que pour Léonore travestie en homme. Appréciez (jusqu'au bout de l'extrait proposé) la virtuosité toute en légèreté de l'orchestration de Leonore :

| Leonore (1805/6, Gardiner) | Fidelio (1814, Klemperer) |

|---|---|

Dans Fidelio, l'orchestre est devenu adulte donc plus massif, annonçant davantage Wagner qu'il ne se souvient de Mozart. Dans le second acte, Fidelio prend le dessus sur Leonore et l'oeuvre tourne au grandiose, annonçant le grand romantisme allemand (et son finale celui de la 9ème Symphonie). Comparez les versions du Duo extatique "O namenlose Freude" à l'acte II, lorsque les époux sont enfin réunis. Cette fois c'est Fidelio qui répand l'émotion quand Leonore voile davantage ses sentiments dans une allégresse pudique :

| Leonore (1805/6, Gardiner) | Fidelio (1814, Klemperer) |

|---|---|

Notes. 1) Dans cet extrait, on note un net ralentissement du tempo dans la version Klemperer. Ce n'est nullement fortuit : pour accentuer le côté dramatique, le chef est obligé d'accorder un supplément de temps aux chanteurs afin de leur permettre d'articuler les paroles. Cependant, il est encore insuffisant : il suffit écouter la version "dégraissée" de Nikolaus Harnoncourt pour entendre enfin distinctement les paroles ("O namenlose Freude", commence en 1:43:01). Au passage, j'espère que vous avez reconnu la mélodie ascendante déjà utilisée dans le fragment de Vestas Feuer, un bel exemple de recyclage musical

.

2) Le ralentissement des tempi a été une tendance générale dans l'opéra germanique. Contrairement à l'opéra baroque italianisant qui avait pratiqué l'escalade ascensionnelle dans la vélocité virtuose, il a procédé en sens inverse, à la recherche d'un lyrisme de plus en plus extatique trouvant son aboutissement dès le Prélude de Parsifal de Wagner ou dans les grands Finale de Strauss (Der Rozenkavalier).

En résumé, bien que Fidelio se présente aujourd'hui comme l'acte fondateur du Drame romantique, il n'éclipse en rien Leonore et l'amateur avisé peut à coup sûr posséder les deux oeuvres en bonne place dans sa discothèque, il ne sera pas déçu (J'ai opté pour la version Gardiner mais sachez que, sur instruments d'époque, il en existe une plus récente due à René Jacobs).

Fidelio a été enregistré par les plus grands chefs en activité au 20ème siècle et aussi loin qu'on puisse remonter sans sacrifier la qualité de l'enregistrement, c'est sans doute Otto Klemperer qui a récolté le maximum des suffrages par l'urgence dramatique qu'il a su insuffler à "son" Fidelio. Par la suite, nombre de chefs qu'on n'attendait pas forcément se sont fort bien débrouillés tels Colin Davis, Ferenc Fricsay, Leonard Bernstein et surtout Nikolaus Harnoncourt (Conduite maîtrisée du périlleux Finale, à partir de 1:57:00).

Enfin, parmi les chanteurs qui ont incarné le rôle de Florestan dans Fidelio, il m'est impossible d'ignorer la prestation bouleversante de John Vickers dès son entrée à l'acte II, dans l'une des scènes les plus poignantes jamais produites à l'opéra.

Après Fidelio, Beethoven n'est jamais revenu à l'opéra (Sauf, vers 1810, un projet avorté concernant Macbeth). Exigeant quant à la valeur morale d'une intrigue, aucun des livrets qu'on lui a proposés n'a rencontré son approbation. Grand admirateur de l'oeuvre de Goethe, Beethoven a plus d'une fois songé à mettre en musique le thème de Faust mais il n'a jamais disposé d'un livret exploitable; il est également possible qu'il n'ait pas souhaité revivre les tribulations de Fidelio qui, de son propre aveu, auraient dû lui valoir la couronne des martyrs.

Beethoven disparu, ses successeurs désignés, Franz Schubert (1797-1828) (Alfonso und Estrella, 1822) et Felix Mendelssohn (1809-1847) (Die Hochzeit des Camacho, 1825, et Die Heimkehr aus der Fremde, 1829), n'ont pas suivi la voie tracée : l'un et l'autre se sont contentés d'écrire des singspiels "à l'ancienne", condamnés de ce fait à un oubli relatif. Schubert, en particulier, a abandonné plusieurs oeuvres en cours d'écriture; l'une d'elles, Sakontala (1820), a été complétée (puis recomposée en 2003) par le compositeur danois, Karl Aage Rasmussen (1947- ), une initiative rare et bienvenue.

Etonnamment, les plus belles initiatives sont venues de contemporains moins titrés qui ont exploré la voie a priori plus aisée d'un romantisme fantastique voire féérique : Justin Heinrich Knecht (1752-1817) (Die Aeolharfe, 1808, admirez le travail de l'excellent chef, Frieder Bernius), Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) (Erwin und Elmire, 1796, et Der Geisterinsel, 1798, cette fois c'est Hermann Max à la direction), Johann Christian Haeffner (1759-1833, d'origine suédoise) (Electra, 1787), Franz Danzi (1763-1826) (Der Berggeist, 1813, encore Bernius), Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) (Undine, 1814, une oeuvre à découvrir), Ferdinand Ries (1784-1838) (Die Räuberbraut, 1828), Ludwig Spohr (1784-1859) (Excellent Faust, 1813, revu et adapté en italien en 1852, à la demande de la Reine d'Angleterre !) et Friedrich Kuhlau (1786-1832, émigré à la Cour du Danemark) (Formidable Lulu, 1824). Bien que peu connues, ces oeuvres méritent toute votre attention.

De Weber à Wagner

Carl Maria von Weber (1786-1826) s'est durablement imposé comme le grand maître du romantisme féérique allemand (Der Freischütz, 1821, Eurianthe, 1823, Oberon, 1826). Richard Wagner a loué son oeuvre comme annonciatrice de la sienne, du moins celle de jeunesse, et de bouche à oreille, cela a accru sa notoriété. Les très belles pages abondent chez Weber (Ecoutez Gundula Janowitz dans le rôle d'Agathe, une pure merveille à savourer jusqu'au bout !) : dommage qu'elles soient trop souvent entrecoupées de récitatifs parlés interminables, une manie peu digne de tels chefs-d'oeuvre.

Le romantisme fantastique a encore connu de belles heures pendant et après l'ère Weber : ainsi Heinrich Marschner (1795-1861) s'est posé en rival dans une vingtaine d'opéras dont la plupart sont bien (injustement) oubliés de nos jours (Der Vampyr, 1826, et Hans Heiling, 1832). Carl Loewe (1796-1869), surtout connu pour ses innombrables ballades d'inspiration populaire, n'a nullement démérité dans Die drei Wünsche (1833), une oeuvre certes facile et légère mais rudement efficace. De même, le souvent intéressant Franz Lachner (1803-1890) n'a pas failli à sa réputation dans Catharina Cornaro (1841).

Otto Nicolai (1810-1849) est passé à la postérité pour l'opéra comique Die lustigen Weiber von Windsor (1846) mais vous éprouverez sans doute des satisfactions plus durables à l'écoute de son drame Il Templario (1840). Joachim Raff (1822-1882) est un musicien qu'on a redécouvert en même temps que son oeuvre symphonique mais son opéra Benedetto Marcello (1840) mérite également de sortir de l'oubli. On pourrait en dire autant de Karl Martin Reinthaler (1822-1896) (Das Käthchen von Heilbronn, 1881), l'un des premiers chefs d'orchestre (à Brême) tentés par la composition de ses propres opéras.

Un grand nombre de compositeurs nés hors d'Allemagne y ont fait un voyage d'étude et certains se sont assimilés à la culture de leur pays hôte :

- Franz Berwald (1796-1868, né en Suède) a essentiellement travaillé à Berlin et Vienne. Son opéra Estrella de Soria (1841) est à découvrir. Son compatriote Eduard Brendler (1800-1831) était promis à une belle carrière quand la mort l'a surpris prématurément laissant inachevé son Chevalier errant (alias Ryno).

- D'origine hongroise, Karl Goldmark (1830-1915) s'est illustré dans Die Königin von Saba, (1875), une oeuvre à ne pas manquer ! De même, Johann Abert (1832-1915), né en Bohème, dans Meister Ekkehard (1878).

L'excellence du palmarès qui précède ne doit pas faire oublier que Richard Wagner (1813-1883) demeure le Maître incontesté de l'opéra allemand, le Dieu même pour les nombreux amateurs qui feraient au moins une fois dans leur vie le pèlerinage sur la colline sacrée de Bayreuth si seulement il ne fallait pas s'inscrire sur une liste d'attente qui est promise pour durer 10 ans (Sauf passe-droit apparemment de plus en plus facile à décrocher en ces temps de crise).

Le jeune Wagner a loué l'oeuvre de Weber, confessant y avoir puisé une part de l'inspiration de ses premiers opéras (Les Fées, 1833, et La Défense d'aimer, 1836, deux oeuvres rarement montées à la scène). Il a également rangé Rienzi (1840) parmi ses oeuvres de jeunesse, en tous cas il ne l'a pas trouvée digne de figurer au programme de "son" Théâtre de Bayreuth. Ce reniement est étrange car Rienzi est une oeuvre puissante et généreuse mais il l'a sans doute jugée trop proche du style de Meyerbeer qu'il abhorrait.

Note. L'homme Wagner n'a guère été aussi transcendant que le musicien : égocentrique à l'extrême, il pensait que son génie justifiait que tout lui soit dû sans contrepartie. Il a passé un temps considérable à voyager pour fuir ses créanciers, à séduire plus de femmes qu'il ne pouvait en aimer durablement et à abuser tous ceux que son génie hypnotisait. Il a détesté Meyerbeer au motif mesquin que celui-ci connaissait le succès quand lui-même peinait encore à le tutoyer et il a aggravé son cas en prétendant "démontrer" qu'un juif ne pouvait composer valablement (Das Judenthum in der Musik, 1869).

Le Temple de Bayreuth ouvre ses portes une fois par an, à l'occasion du célèbre Festival d'été. Y sont représentés chaque année un nombre variable d'opéras parmi l'ensemble des 10 oeuvres de maturité dont la Tétralogie en intégralité : Der fliegende Holländer (1841), Tannhäuser (1845), Lohengrin (1848), Tristan und Isolde (1859), Die Meistersinger von Nüremberg (1867, la seule comédie), L'Anneau du Nibelung (Der Ring des Nibelungen) en un prologue et trois "journées" (1848-1874) (Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried et Götterdämmerung), enfin Parsifal (1882). Les dates ne sont données qu'à titre indicatif car les compositions se sont souvent étalées sur plusieurs années voire chevauchées.

Trois chefs-d'oeuvre, Tristan, Parsifal et Der Ring des Nibelungen, ont plus que tout autre contribué au culte wagnérien. Tristan célèbre l'Amour absolu (inspiré par celui pour Mathilde Wesendonck), Parsifal illustre le drame de la rédemption sur fond de conquête du Saint Graal et le Ring incarne la malédiction de l'or volé aux Filles du Rhin, de la déchéance des Dieux anciens et de la nécessité d'un ordre nouveau sur terre. Cette saga inspirée des légendes de la mythologie nordique se résume en peu de mots mais la narration wagnérienne l'émaille de toutes sortes de péripéties dignes du "Seigneur des Anneaux", à moins que ce soit l'inverse !

Tous les grands chefs de l'école allemande ont livré leur conception de cette oeuvre immense et incomparable, par exemple, Clemens Krauss dans Parsifal, Wilhelm Furtwängler dans Die Walküre, Karl Böhm dans Die Walküre, Georg Solti dans Siegfried, et un grand classique, Hans Knappertsbusch dans un Parsifal de légende. Les enregistrements plus récents ont naturellement bénéficié de meilleures conditions d'enregistrement : les "Ring" de Solti (monumental, à Vienne), de Karajan (intimiste, à Salzbourg) et de Boulez (analytique, à Bayreuth) demeurent incontournables, n'hésitez pas à comparer les mêmes scènes.

Wagner a également joué un rôle important dans l'évolution du langage musical qu'il a contribué à libérer du carcan tonal en introduisant un chromatisme contrôlé (Accord initial de Tristan, à la dissonance assumée). Il a de ce fait provoqué une fracture parmi les musiciens allemands et bientôt ceux de tous pays désormais invités à choisir leur camp.

A l'opéra, Wagner a incarné le courant progressiste initié par Berlioz et Liszt. Intimidés, les musiciens traditionnalistes, de Schumann à Brahms, ont évité de se mesurer à lui sur ce terrain. Jeune, Robert Schumann (1810-1856) a pourtant fréquenté Wagner mais, peinant à entrer dans son univers théâtral, rien de concret n'est sorti de leurs rencontres. De fait, Genoveva (1849) demeure une oeuvre sagement romantique, ce qui n'est nullement péjoratif. Quant à Scènes d'après le Faust de Goethe (1853), c'est une belle oeuvre tardive mais qui n'est pas vraiment destinée à la scène.

Doté d'un équilibre psychologique fragile, Hugo Wolf (1860-1903) n'a pas disposé du temps suffisant pour murir son opéra Der Corregidor (1895), un chef-d'oeuvre injustement négligé cependant. Au vu des esquisses disponibles, on peut également regretter qu'il n'ait pu compléter Manuel Venegas (Réduction pour piano).

Enfin, Max Bruch (1838-1920) ne passe généralement pas pour le musicien le plus essentiel de l'Histoire et cependant Die Loreley (1863) se laisse écouter comme le reste de son oeuvre d'ailleurs.

L'opéra romantique italien

Les musiciens transalpins n'ont jamais atteint l'expertise instrumentale de leurs collègues germaniques. Par contre, ils ont excellé dans l'écriture vocale. Un public fervent s'est constitué à la Scala de Milan, à la Fenice de Venise ou à San Carlo de Naples, trois théâtres inaugurés vers 1778, sans compter de nombreux théâtres de province auxquels il ne manquait plus qu'un répertoire adapté (En Italie, on dénombre pas moins de 29 maisons d'opéra reconnues par décret ministériel !).

En Italie, la transition entre les périodes classique et romantique a essentiellement été assurée par deux musiciens qui ont fait une partie de leur carrière à Paris : Luigi Cherubini (1760-1842) (Médée, 1797) et Gaspare Spontini (1774-1851) (La Vestale, 1807 et Fernand Cortez, 1809, dont les procédés orchestraux annoncent clairement Verdi).

D'autres musiciens moins connus ont suivi : d'ascendance suisse, Carlo Evasio Soliva (1791-1853) a composé La Testa di Bronzo (1816) et Giulia e Sesto Pompeo (1818), deux oeuvres qui ont fait l'objet de beaux enregistrements, à découvrir. On s'ennuie rarement en compagnie du prolixe mais habile Saverio Mercadante (1795-1870) (Emma d'Antiochia, 1834, Orazie e Curiazi, 1846, Virginia, 1866, choisis au hasard parmi une soixantaine d'oeuvres) voire de Giovanni Pacini (1796-1867) (Alessandro nell'Indie, 1824, L'ultimo Giorno di Pompei, 1825) et de Lauro Rossi (1810-1885) (Cleopatra, 1876).

L'épisode belcantiste

Strictement parlant, l'appellation "Bel Canto" concerne l'art du chant lyrique ou virtuose davantage préoccupé par le culte de la voix que par celui du théâtre. Elle pourrait s'appliquer au chant baroque virtuose de l'époque des castrats mais dans un sens restreint désormais accepté, on la réserve en priorité aux oeuvres du Maître Rossini et de ses meilleurs émules, Bellini et Donizetti.

Gioacchino Rossini (1792-1868) a été le compositeur italien le plus choyé sinon le plus doué de son temps. Aussi à l'aise dans les airs isolés que dans les ensembles endiablés, il a signé en à peine 25 ans d'activité (1801-1829) une quarantaine d'opéras à succès, la plupart dans le mode bouffe (Il Signor Bruschino, 1813, L'Italienne à Alger, 1813, Il Turco in Italia, 1814, Le Barbier de Séville, 1816, Le Comte Ory, 1828, ...), plus rarement dans un cadre historique (Mosè in Egitto, 1818, Guillaume Tell, 1829, 5 heures en version longue (!), ...). Il a balayé la concurrence opératique de son temps, y compris à Vienne où l'on a fêté le fameux Congrès aux sons de son Italienne à Alger. Lassé, il s'est reposé sur ses lauriers pendant les 40 années (!) qui lui restaient à vivre et il n'a plus rien écrit d'essentiel.

Deux collègues ont suivi ses traces, portant la mode du bel canto à son apogée :

- Gaetano Donizetti (1797-1848) a composé de l'ordre de 70 opéras parmi lesquels quelques oeuvres à grand succès (L’Elisir d’Amore, 1832, Lucia di Lammermoor, 1839, La Fille du Régiment, 1840, Don Pasquale, 1843, ...).

- Vincenzo Bellini (1801-1835) n'a composé qu'une douzaine d'opéras, en cause une vocation tardive pour la scène et un décès prématuré. La Sonnambula, 1831, et Norma, 1831, ont compté parmi ses plus grands succès.

Ce répertoire fort typé a subi une éclipse au début des années 1900 mais il est revenu en force à l'initiative de la cantatrice-tragédienne, Maria Callas (1923-1977), qui a payé de sa personne et de son talent pour lui rendre un nouveau lustre. Ne passez pas distraitement à côté des enregistrements proposés de Norma et surtout de Lucia ("Il dolce Suono", incipit en 1:24:58 et poursuivez pendant 12 minutes virant à la folie) : la Diva y rayonne au sommet de son art.

Giuseppe Verdi

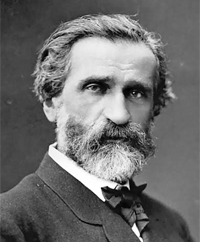

L'ascension du wagnérisme a clairement menacé de faire de l'ombre à l'opéra transalpin. Il a fallu tout le talent d'un musicien de génie, Giuseppe Verdi (1813-1901), pour faire le contrepoids nécessaire. Cultivant le contraste récitatif-air-strette avec une efficacité et une éloquence vocale incomparables, Verdi s'est (im)posé comme le seul concurrent possible de Wagner mais avec des moyens musicaux tellement différents qu'à part l'ego de chacun, aucune rivalité n'a été possible. Certes l'orchestre de Verdi est en retrait par rapport à celui de Wagner, versant plus souvent qu'à son tour dans un vrombissement sonore plutôt rudimentaire ; cependant il faut lui reconnaître le mérite de l'efficacité.

La plupart de ses (± 35) oeuvres sont régulièrement montées à la scène avec une mention spéciale pour la fameuse Trilogie à succès (Rigoletto, 1851, Il Trovatore, 1853, La Traviata, 1853) qui n'égale toutefois pas les deux ultimes chefs-d'oeuvre, le dramatique Otello (1887) et le tragi-comique Falstaff (1893), ce dernier composé à 80 ans ! Les amateurs ne boudent cependant pas les oeuvres (à peine) moins connues (Nabucco, 1842, Macbeth, 1847, Ernani, 1844, Luisa Miller, 1849, I Vespri siciliani, 1856, Un ballo in Maschera, 1859, La Forza del Destino, 1862, Don Carlo, 1865, Simon Boccanegra, 1881, Cf la liste complète reprenant, les différentes versions éventuellement créées hors d'Italie).

Il n'était pas simple pour un compositeur d'opéra d'exister en Italie dans l'ombre de Verdi mais c'était sans compter sur les ressources apparemment inépuisables de "petits maîtres" soucieux de contribuer à la longue tradition vocale nationale. Antonio Cagnoni (1828-1896) a connu son heure de gloire à ses débuts en pleine période belcantiste (Don Bucefalo, 1847) puis la chute aux oubliettes à l'avènement de Verdi. Sans nécessairement innover, il a pourtant produit des oeuvres sincères où le chant trouve spontanément sa voie naturelle (Intéressant Re Lear, 1895, seulement créé en ... 2009).

En explorant davantage, on découvre Filippo Marchetti (1831-1902) (Romeo e Giulietta, 1865, Ruy Blass, 1869), Amilcare Ponchielli (1834-1886) (La Gioconda, 1876, Marion Delorme, 1885), Alfredo Catalani (1854-1893) (La Wally, 1892, air célèbre en 29:15, également immortalisé par une Maria Callas dans la plénitude de ses moyens).

J'isole à dessein Arrigo Boito (1842-1918), librettiste tardif de Verdi dans Othello et Falstaff mais aussi musicien à ses moments perdus, afin de mettre en évidence sa contribution singulière (dans tous les sens du terme) à l'opéra, Mefistofele (1875). Bien chanté, ici par Luciano Pavarotti et Nicolai Ghiaurov, c'est une merveille en tous points digne de Verdi. Il a été moins heureux avec Nerone, demeuré inachevé et complété en partie par Arturo Toscanini, qui l'a effectivement créé sous cette forme.

Les amateurs de raretés peuvent poursuivre leurs recherches en piochant parmi les enregistrements paru chez Bongiovanni ou en se tournant vers le coffret Opera italiana paru chez Neos (40 CD !).

L'opéra romantique français

Connoté élitiste par les révolutionnaires, l'opéra a peiné à trouver sa voie, en France, au début du 19èmesiècle. Pour ne rien arranger, la musique instrumentale y était en retard par rapport à l'Allemagne et de même le chant par rapport à l'Italie. L'une des raisons était historiquement liée aux exigences de la langue française, davantage préoccupée de diction que de lyrisme. Ainsi les très estimables Jean-François Lesueur (1760-1837) (La Caverne, 1793) et Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817) (L'Emporté, 1800) auraient convaincu davantage si seulement ils avaient compris que la Révolution romantique dépassait les ambitions martiales républicaines. Seul Rodolphe Kreutzer 1766-1831) a véritablement émergé, suscitant le fol enthousiasme d'Hector Berlioz, encore jeune mais déjà exalté à l'écoute de La Mort d'Abel (1810). (Note. Violoniste virtuose de son état, Kreutzer est bien celui qui a reçu la dédicace de la célèbre Sonate n°9 de Beethoven et ... qui ne l'a jamais jouée, la trouvant incompréhensible ! Ses oeuvres instrumentales ne manquent pas d'allure et ses opéras sont au nombre de 40, la plupart inédits).

La firme Glossa s'est intéressée à l'oeuvre de Charles-Simon Catel (1773-1830) et elle a publié un enregistrement intéressant de Semiramis (1802). La Fondation Bru Zane a répété l'expérience avec Les Bayadères (1810) pour un résultat moins convaincant.

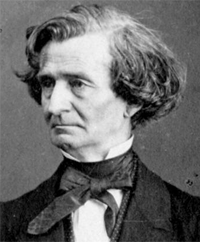

Bien avant Wagner et sa Tétralogie, Hector Berlioz (1803-1869), un élève de Lesueur, a longtemps rêvé d'écrire paroles et musiques d'un opéra monumental sur un sujet épique. Convaincu que ce projet serait voué au même échec parisien que sa première oeuvre du genre (Benvenuto Cellini, 1838), il a longtemps différé ce projet qui n'aboutira que 20 ans plus tard avec Les Troyens (1858, d'après l'Enéide de Virgile), vaste diptyque de 4 heures environ (eu égard aux nombreux remaniements).

Note. Berlioz mesurait avec autant de justesse que d'amertume l'incapacité du public parisien à apprécier son oeuvre. Les Troyens a de fait été créé à Karlsruhe et l'Opéra de Paris ne l'a jamais intégralement monté en 100 ans. Il a fallu compter sur la curiosité des anglais pour combler cette lacune (Covent garden en 1957 !) et programmer un premier enregistrement mondial sous la direction de Colin Davis (1969. Un enregistrement concurrent existe, dirigé par le chef suisse Charles Dutoit). A noter que Roméo et Juliette (1839) et La Damnation de Faust (1846) ne sont pas des opéras à proprement parler mais plutôt des actions dramatiques et que Béatrice et Bénédict (1862) est un opéra-comique, fruit d'une commande tardive.

En témoin fidèle de son temps, Berlioz a observé et commenté en des termes narquois, parfois sévères, la mode typiquement parisienne de l'Opéra-comique, une variante décrite par ailleurs sur ce site. Le lecteur est invité à s'y reporter en particulier dans l'évocation de l'oeuvre de Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871), qui n'a heureusement pas écrit que l'anodin Fra Diavolo (1830) : ses oeuvres dramatiques sont nettement plus ambitieuses, La Muette de Portici (1828) et surtout Gustave III (1833). Par contre, Berlioz s'est montré enthousiaste envers Louise Bertin (1805-1877) dont il a personnellement supervisé les répétitions de La Esméralda (1836).

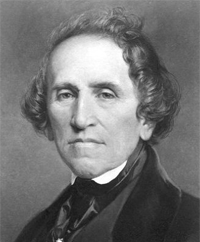

Berlioz a également commenté avec sa verve habituelle l'ascension de Jakob Liebmann Meyer Beer (alias Giacomo Meyerbeer, 1791-1864) un allemand installé à Paris dès 1825. Au terme d'un séjour en Italie où il a composé une oeuvre prometteuse mais conventionnelle (Margherita d'Anjou, 1820), il a conçu un projet de grand opéra romantique à la française. Après Lully et Gluck, l'histoire se répétait étrangement et elle se répétera encore avec Jakob Eberst, alias Jacques Offenbach (1819-1880), converti à l'opérette mais qui a quand même laissé un chef-d'oeuvre dramatique posthume (Les Contes d'Hoffmann).

Meyerbeer passe pour avoir été le compositeur d’opéras le plus joué au 19ème siècle, au grand dam de Wagner qui ne supportait pas sa grandiloquence orchestrale et sans doute ... ses succès auprès du public (Robert le Diable, 1831, Les Huguenots, 1836, Le Prophète, 1849, Dinorah, 1859, et L'Africaine, 1864). Après être passés de mode, ses opéras à grand spectacle refont actuellement surface, séduisant les amateurs de tirades et autres grands ensembles sans doute convenus mais au réel pouvoir de persuasion. Si vous ne savez par où commencer, essayez "Le Prophète" ou le plus confidentiel "Dinorah".

Par similitude, on lui associe éventuellement Fromental Halévy (1799-1862), au pouvoir d'élocution cependant moindre. D'ailleurs, de lui, la postérité n'a guère retenu que La Juive (1835). Plus récemment, La Reine de Chypre (1841) a fait l'objet d'une publication intéressante de la Fondation Bru Zane.

Un grand nombre de musiciens français ont emprunté la voie ouverte par Meyerbeer mais en prenant soin d'effacer toute trace du pompiérisme menaçant. Ils ont opté pour une distinction naturelle qui devait être leur marque de fabrique quitte à paraître parfois un peu fleur bleue. Etrangement chacun des musiciens dont l'énumération suit a conquis l'immortalité grâce à un petit nombre d'oeuvres particulièrement réussies qui ont éclipsé (parfois injustement) toutes les autres : Ambroise Thomas (1811-1896) (Mignon, 1866, mais aussi et peut-être surtout, Hamlet, 1868), Charles Gounod (1818-1893) (Faust, 1859, et Roméo et Juliette, 1867, mais aussi Cinq-Mars, 1877, où ses dons de mélodiste font à nouveau des merveilles, par exemple en 24:30), Edouard Lalo (1823-1892) (Le Roi d'Ys, 1888, mais aussi Fiesque, 1866), Camille Saint-Saëns (1835-1921) (Sensuel Samson et Dalila, 1877 mais aussi son contraire Henri VIII, 1883), Leo Delibes (1836-1891) (Lakmé, 1883), Georges Bizet (1838-1875) (Carmen, 1883, mais aussi Yvan le Terrible, 1865).

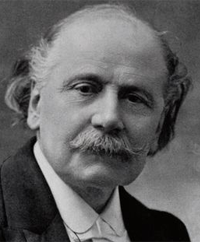

Cependant, si je devais "décorer" un compositeur français pour l'ensemble de son oeuvre opératique, j'opterais sans doute pour Jules Massenet (1842-1912), non seulement pour ses oeuvres connues, Manon (1884), Werther (1892) et le brillant Don Quichote (1910) mais aussi pour nombre d'oeuvres bien moins célèbres, Cendrillon (1884), Le Cid (1885), merveilleux Esclarmonde (1889), Ariane (1885), Thérèse (1907), ...). Massenet a excellé dans la diversité des atmosphères qu'il a su créer et par la distinction naturelle et le raffinement de son élocution. A noter que le catalogue des oeuvres de Massenet comprend un nombre anormalement élevé d'oeuvres perdues.

Que composer après Wagner ?

En Allemagne ou ailleurs, il était impossible d'ignorer la révolution wagnérienne et la question s'est posée de prendre attitude à son égard : soit l'ignorer, soit l'adopter quitte à l'adapter au pays d'accueil. L'éclosion des écoles nationales a permis cette diversification que les compositeurs ont pensée dans leur idiome national. L'italien, l'allemand et le français ont cessé d'être les langues opératiques universelles et chaque nation a pris conscience de ses possibilités expressives, en adéquation avec les ressorts de sa musique populaire.

Note. La musique d'une nation découle en priorité de la musique de sa langue parlée et de son accentuation tonique. Dans tous les cas, celle-ci doit être respectée. Une mode absurde, imposée en son temps à (l'Opéra de) Paris entendait répondre aux attentes d'un public capricieux en imposant que les opéras "étrangers" soient traduits en français. Plusieurs compositeurs, Wagner et Verdi, ont cédé à ce chantage dans le but d'être joués dans la prestigieuse Ville lumière et ils s'en sont fatalement mordus les doigts. Aujourd'hui cette mode a heureusement disparu, du moins dans les maisons respectables, et on se contente d'afficher une bande défilante affichant une traduction sommaire des dialogues en cours. C'est fort attentionné pour les spectateurs mais c'est aussi inutilement distrayant dans le mauvais sens du terme.

L'école austro-allemande

Pour répondre à la question posée en titre, pourquoi ne pas interroger en priorité (l'oeuvre inexplicablement méconnue de) Siegfried Wagner (1869-1930), le fils de Richard et de Cosima Wagner (née) Liszt (1837-1930) ? Il suffit d'écouter quelques-unes de ses pages symphoniques, poèmes Glück ou Sehnsucht, ou l'un ou l'autre Prélude tenant lieu d'ouverture à ses opéras (Rainulf und Adelasia, Sonnenflammen) pour réaliser que ce musicien au métier très sûr avait quelque chose à nous dire.

Jeune, il se destinait à l'architecture plutôt qu'à la musique (Après tout son père se serait bien vu écrivain !) mais il a heureusement changé d'avis, partageant son temps entre les activités de chef d'orchestre, de metteur en scène et de compositeur. N'étant âgé que de 14 ans à la mort de son père (et 17 à la mort de son grand-père, Franz Liszt), il a pris des leçons auprès d'Engelbert Humperdinck, peut-être pas le meilleur choix mais heureusement compensé par l'extraordinaire bagage hérité de la fréquentation de l'oeuvre paternelle qu'il a dirigée maintes fois à Bayreuth. On peut comprendre que confronté à un exemple intimidant, il ait peiné à trouver un style propre : pourtant même en retrait pour ne pas dire en régression, son inspiration apparaît sincère et généreuse, bien servie par une orchestration soignée. Je réécoute volontiers quelques-uns de ses meilleurs opéras (Der Kobold, 1903, Sonnenflammen, 1912, et peut-être surtout, Der Schmied von Marienburg, 1920) et tant pis si, dans Der Kobold, la scène commençant en 9:54 s'inspire clairement de l'Air du Printemps à l'acte 1 de la Walkyrie, de même à la fin, à partir de 2:52:47. Schönberg avait de l'estime pour Siegfried Wagner et je suis convaincu que si l'on consacrait à "Der Schmied von Marienburg" le dixième du temps que l'on a consacré à la Tétralogie, le répertoire opératique gagnerait un authentique chef-d'oeuvre. Les oeuvres évoquées ont été enregistrées de manière satisfaisante (mais imparfaite) chez Marco Polo et CPO.

Richard Strauss (1864-1949), le dernier représentant de la grande tradition austro-allemande, a porté l'opéra à son dernier sommet incontestable. Parti sur les traces de Wagner dans ses opéras de jeunesse (Formidable Guntram, 1894 et plus léger Feuersnot, 1901), ayant transité par un expressionnisme furieux (Salomé, 1905 et Elektra, 1909), il a fini par rejoindre l'intemporalité de l'art viennois dans une douzaine d'oeuvres qui comptent parmi les chefs-d'oeuvre absolus du Théâtre lyrique. Strauss a servi la voix féminine comme nul autre et tout amateur doit connaître par coeur les grands finale des opéras Der Rosenkavalier (1911), Ariadne auf Naxos (1916), Die Frau ohne Schatten (1919, sans doute le plus enivrant), Intermezzo (1919), Arabella (1933), Die schweigsame Frau (1935), Daphné (1937) et Capriccio (1942).

Un grand nombre de musiciens ont dû s'accommoder de vivre entre les ombres de Wagner et de Strauss; cependant, on est surpris par la qualité des oeuvres produites :

- Venu d'Ecosse mais complètement assimilé à la musique allemande, Eugen d'Albert (1864-1932) a fréquenté tous les grands musiciens de son temps, de Liszt à Strauss. Bien que pianiste de formation, il a composé une vingtaine d'opéras dont ne subsistent au répertoire que Tiefland (1903) et surtout l'incontournable Die toten Augen (1916). J'ignore pour quelle raison les éditeurs ne se penchent pas davantage sur l'oeuvre de cet excellent musicien (Ecoutez encore cette brillante pochade en un acte, Die Abreise, 1898).

- Hans Pfitzner (1869-1949) a composé 5 oeuvres en tous points remarquables, de Der arme Heinrich (1893) à Das Herz (1931) en passant par Das Christ-Elflein (1906) et Palestrina (1915), une oeuvre monumentale, que vous ne pouvez ignorer, à la croisée du wagnérisme et d'une tradition héritée de la Renaissance. Bien que l'oeuvre ait été enregistrée plusieurs fois, l'enregistrement déjà ancien de Rafael Kubelik demeure une valeur sûre. Un musicien essentiel !

- Moins prolifique, Franz Schmidt (1874-1939) est surtout connu pour Notre Dame (1904), une oeuvre dont le capiteux Intermezzo est passé à la postérité.

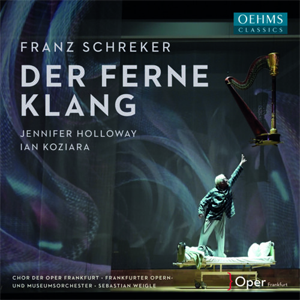

- Franz Schreker (1878-1934) a été un temps le compositeur d'opéra le plus représenté, après Richard Strauss, en particulier grâce à son chef-d'oeuvre, Die Gezeichneten (1918). Si vous souhaitez explorer davantage, essayez Flammen (1902), Der ferne Klang (1903) - Attention, chef-d'oeuvre ! - , Das Spielwerk und die Prinzessin (1908), remanié en 1915 sous le titre Das Spielwerk, Der Schatzgräber (1915) - le sommet (mondain, je précise) de sa carrière - , Irrelohe (1924), Der singende Teufel (1928), Christophorus (oder Die Vision einer Oper) (1925). Der Schmied von Gent (1932), oeuvre tardive, fut interdite de création et l'injustice ne fut réparée qu'en 1978. Le label Capriccio s'étant courageusement investi dans ce répertoire peu fréquenté, vous trouverez des enregistrements de qualité au catalogue de la maison-mère Naxos. Enfin ne manquez pas Walter Braunfels (1882-1954) dans Die Vögel (1920).

En Autriche, trois musiciens fort différents ont particulièrement attiré l'attention :

- Le viennois Wilhelm Kienzl (1857-1941) était incontestablement doué pour la musique vocale (Der Evangelimann, 1895, Don Quixote, 1897) mais la postérité lui a fait payer cher un soutien appuyé au nazisme sans lui accorder l'excuse du grand âge.

- D'origine tchèque, Emil Nikolaus von Reznicek (1860-1945) a vécu suffisamment longtemps pour expérimenter tous les styles, du romantisme finisssant au modernisme naissant. Ses oeuvres jamais mièvres et parfaitement instrumentées méritent toute votre attention (Notoire Donna Diana, 1894, et fameux Ritter Blaubart, 1920, Acte I et Actes II & III).

- Alexandre von Zemlinsky (1871-1942) s'est illustré dans une huitaine d'oeuvres de plus en plus aventureuses mais parfaitement maîtrisées (Es war einmal, 1899, Der Traumgörge, 1895 une belle oeuvre au wagnérisme dégraissé, Une Tragédie florentine, 1916, et l'inachevé (et plus rude) Der König Kandaules, 1936).

L'école italienne

A l'opéra, le vérisme a souhaité traduire en musique le naturalisme de Balzac, Maupassant et Zola en s'intéressant à la condition humaine des couches sociales peu favorisées. En Italie, une variante contestataire du mouvement, la "Scapigliatura" milanaise, a été portée par de jeunes artistes bohèmes créant d'autant mieux qu'ils vivaient de rien. C'est cette condition que Giacomo Puccini (1858-1924) a expérimentée au jour le jour et traduite en musique dans sa célèbre Bohème (1896) d'après Henry Murger. Sa douzaine d'opéras a enflammé l'imagination des publics un brin fleur bleue, emportant leurs suffrages grâce à une pratique mélodique sans faille (Manon Lescaut, 1893, Tosca, 1900, et surtout Turandot, dont la scène finale, inachevée à sa mort, a été complétée par Franco Alfano). Puccini a fait de nombreux émules parfois (très) tardifs, Ruggero Leoncavallo (1858-1919) (I Pagliacci, 1892), Pietro Mascagni (1863-1945) (Cavalleria rusticana, 1889), Franco Leoni (1864-1937) (L'Oracolo, 1905), Francesco Cilea (1866-1950) (Adriana Lecouvreur, 1906), Umberto Giordano (1867-1948) (Fedora, 1898), Alberto Franchetti (1860-1942) (Germania, 1902) et Italo Montemezzi (1875-1952) (La Nave, 1918) mais aucun n'a réussi à rassembler le public et les experts. Il n'est d'ailleurs pas aisé de trouver des enregistrements récents de ces oeuvres difficilement exportables hors d'Italie surtout vers un public jeune.

Deux musiciens très différents, Ferruccio Busoni (1866-1924) et Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948), ont vécu dans leurs gènes le mélange assez rare des sensibilités italienne et allemande (Le père de Busoni était italien et la mère allemande; à inverser pour Wolf-Ferrari) :

- L'alliage transparaît dans l'oeuvre théâtrale de Busoni : Arlecchino (1916) et Turandot (1917) sont de brillants Intermèdes dans l'esprit de la Commedia dell'arte tandis que Doktor Faust a été le grand projet d'une vie étalé et mûri pendant 8 ans (1916-24). Inachevé à la mort du compositeur, il a été complété par Philip Jarnach et Antony Beaumont sur base des esquisses existantes. Il suffit d'écouter le prélude initial ou le finale pour comprendre que Busoni cherchait une voie nouvelle pour un art qui souhaitait prendre ses distances avec l'esthétique wagnérienne. On y assiste en particulier à une étonnante leçon de dissonance maîtrisée, conciliant lyrisme et exigences d'un langage modernisé.

- Wolf-Ferrari (I quatro Rusteghi, 1906) a davantage hérité de sa mère vénitienne que de son père allemand. Autant l'oeuvre de Busoni est dense et sévère, autant celle de Wolf-Ferrari est légère et parfois sentimentale. I gioielli della Madonna (1911, célèbre Intermezzo) est son opéra le plus connu mais écoutez aussi Sly (1927). Certes, l'oeuvre peut paraître anachronique mais quel bonheur !

Deux musiciens attachants complètent cet inventaire, Ottorino Respighi (1879-1936) (La Fiamma, 1933) et Ildebrando Pizzetti (1880-1968) (Fedra, 1912, et incontournable Assassinio nella Cattedrale, 1958, une oeuvre inexplicablement boudée par les éditeurs).

L'école française

Tous les musiciens français n'ont pas digéré le message wagnérien avec le même enthousiasme, en cause des conceptions musicales différentes qui n'ont cessé de s'opposer. Wagner ayant volontairement forcé l'épaisseur du trait pour accentuer le côté épique de sa narration, cela ne pouvait manquer de faire réagir les musiciens français davantage féru d'élégance raffinée et pudique. Pourtant le Maître César Franck (1822-1890) leur avait prêché la nouvelle parole.

Né en actuelle Belgique, à deux pas des frontières allemandes et hollandaises mais installé durablement à Paris, Franck était naturellement prédisposé à tirer les leçons du modèle wagnérien, en particulier d'adopter le principe de la mélodie continue. S'il s'est montré mal à l'aise dans son premier essai, Stradella (1841, date à laquelle Wagner n'avait pas encore envahi l'Europe musicale), il a fait beaucoup mieux 40 ans (!) plus tard dans Hulda (1885, beau choeur final à partir du n°14), une belle oeuvre inspirée par un mythe nordique. Sur ses conseils, quelques disciples ont fait le pèlerinage à Bayreuth avant que le conflit de 1870 vienne polluer le débat d'idées et froisser les susceptibilités. César Franck a recommandé à ses élèves de s'intéresser au message wagnérien et quelques élèves dociles ont acquiescé allant même jusqu'à faire le pélerinage à Bayreuth (Chabrier) quand d'autres (Saint-Saëns) se sont cabrés parfois violemment après avoir pourtant donné l'impression d'accepter le débat.

On n'attendait guère Emmanuel Chabrier (1841-1894) à cet endroit du récit : ses deux fantaisies théâtrales haut de gamme, L'Etoile (1877, exigez la version époustouflante de l'opéra d'Amsterdam donnée en 2014 et disponible en DVD : extrait en 4:22 !) et Le Roi malgré lui (1887) ont un peu (trop) fait oublier Gwendoline (1886), oeuvre d'inspiration authentiquement wagnérienne, sérieuse et tellement belle.

D'autres musiciens ont emboîté le pas tels Vincent d'Indy (1851-1931) (Fervaal, 1895), Ernest Chausson (1855-1899) (Le Roi Arthus, 1896), Ernest Reyer (Sigurd, 1884) et, pour rappel, Jules Massenet dans Esclarmonde (1889). Ce sont autant d'hommages à Wagner avec une lisibilité authentiquement française.

Camille Saint-Saëns pourtant initialement réceptif à Wagner, voire enthousiaste, a retourné ostensiblement sa veste, passant les dernières décennies de sa longue existence à prôner un retour à une musique française obéissant au label "Ars gallica". Il a trouvé nombre d'émules de qualité qui sont partis du postulat qu'il valait mieux fignoler un petit nombre d'oeuvres que d'abreuver l'Opéra de Paris de productions stéréotypées. Tels ont été Victorien Joncières (1839-1903) (Dimitri, 1876), Gabriel Fauré (1845-1924) (Pénélope, 1912), Albéric Magnard (1865-1914) (Yolande, 1891, merveilleux Guercoeur, 1900 et Bérénice, 1909), Paul Dukas (1865-1935) (Incontournable Ariane et Barbe-Bleue, 1899), Albert Roussel (1869-1937) (Padmavâti, 1918), Antoine Mariotte (1875-1944) (Salomé, 1908), Gabriel Dupont (1878-1914) (Surprenant Antar, 1914). La plupart de ces oeuvres ont été enregistrées avec parcimonie et dans des conditions d'excellence variable d'où une mise à jour s'impose avec évidence mais elle risque de se faire attendre. Enfin, on ne parle plus guère aujourd'hui des rares maîtres de l'opéra réaliste français, Alfred Bruneau (1857-1934) (L'Attaque du Moulin, 1893) et Gustave Charpentier (1860-1956) (Louise, 1896), les modes passent et peut-être reviendront.

Natif d'Espagne, un temps installé à Londres avant de rejoindre la Schola Cantorum de d'Indy à Paris, , Isaac Albeniz (1860-1909) a envisagé une trilogie "Arthurienne" dont il n'a terminé que la première partie (Merlin, 1902), nettement redevable à Wagner.

L'école russe

Parmi toutes celles qui ont prospéré en Europe non occidentale, l'école russe a été la plus authentiquement originale. Elle a dû cette position avantageuse à la conjonction de plusieurs facteurs : 1) une mine de livrets exploitables inspirés de l'oeuvre d'Alexandre Pouchkine (1799-1837), plus rarement de Nicolas Gogol (1809-1852), 2) un réservoir inépuisable de voix profondes, de basse certes mais pas seulement, conjuguées à des talents d'interprètes aussi à l'aise dans le théâtre que dans sa traduction vocale et enfin 3) de l'extraordinaire discipline que l'enseignement russe a développé chez des élèves doués. L'opéra authentiquement russe n'est apparu que relativement tardivement au 19ème siècle mais une fois mis sur les rails il ne s'est plus arrêté de produire des chefs-d'oeuvre d'une originalité incomparable.

Il suffit d'écouter Askold's Grave (1833) d'Alexeï Verstovski (1799-1862), un inconnu cependant, pour déjà découvrir une oeuvre superbe d'aisance narrative (16:20 !). Cependant on crédite habituellement Mikhaïl Glinka (1804-1857), leader du Groupe des Cinq, d'avoir fondé l'école (authentiquement) russe et pris ses distances avec le modèle occidental (Rouslan et Ludmila, 1842). Parmi ses collègues, Alexander Dargomyzhsky (1813-1869), a particulièrement prospecté les chants populaires de son pays (Rusalka, 1856).

Le cas d'Anton Rubinstein (1829-1894) est à rapprocher de celui d'Eugen d'Albert : pianiste célèbre comme celui-ci mais aussi chef influent, il a composé une quinzaine d'opéras parmi lesquels il faut impérativement connaître Der Dämon (1871), une oeuvre portée par un souffle formidable.

Le chimiste (!) Alexandre Borodine (1833-1887) n'a jamais trouvé le temps d'achever son Prince Igor (1887) et c'est Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) qui s'est chargé de le compléter.

Autant pour l'originalité de son oeuvre que pour le souffle qui l'anime, Modeste Moussorgski (1839-1881) apparaît aujourd'hui comme le plus inspiré de tous les musiciens russes : on ne prend guère de risque en affirmant que son Boris Godounov (1872) s'impose à tous égards comme le chef-d'oeuvre opératique suprême, celui qui s'est approché au plus près de l'idéal du spectacle total. Tout se trouve dans Boris : un livret soigné (d'après Pouchkine), une véritable action portée par le remord d'un Tsar monté sur le trône au prix de l'assassinat du jeune Tsarévitch Dimitri, le décor fastueux de la Cour de Russie, un orchestre déchaîné alimentant la violence du récit et un chant, soliste et choral, d'une urgence absolue. Malgré les moyens considérables qu'elle requiert, l'oeuvre a été enregistrée un grand nombre de fois mais avec des bonheurs divers. De fait, choisir un bon enregistrement de ce chef-d'oeuvre n'est pas chose aisée pour deux raisons au moins :

- Un peu comme Fidelio mais de façon aggravée, Boris Godounov nous est parvenu dans plusieurs versions différentes tant au point de vue du découpage scénique que de l'orchestration. La version primitive (1869), entièrement de la plume de Moussorgski, propose 7 scènes réparties en 4 actes. Elle a été recalée par la censure aux motifs divers qu'elle ne contenait aucune intrigue amoureuse donc aucun rôle féminin important et qu'elle mettait trop l'accent sur les agissements présumés criminels d'un Tsar. Dans cette version, l'opéra se termine assez classiquement sur les remords que Boris exprime pendant son agonie. Le compositeur a revu sa copie en 1872, introduisant : 1) une longue parenthèse se déroulant en Pologne où le moine Rangoni révèle l'imposture du Tsar à un faux Prince Dimitri, qui dès lors conçoit le projet de démettre Boris, 2) une intrigue amoureuse avec l'intéressée Princesse Maryna qui se voit déjà Tsarine et 3) une scène finale dans la forêt de Kromy où le peuple s'apprête à couronner l'imposteur tandis que l'Innocent se lamente sur les malheurs éternels de la Sainte Russie. Une mode relativement récente parmi les intellectuels occidentaux voudrait imposer la version de 1869 au motif qu'elle reflète les intentions primitives de l'auteur dans un langage musical sans concession (Rudesse des accords, virilité des parties chantées, ..., Cf le point suivant). Les russes n'y prêtent aucune attention et autant le Théâtre Bolchoï que le Marinsky plébiscitent la version révisée au motif essentiel que le Peuple russe y joue le rôle principal, et tant pis si, au bilan, un usurpateur en remplace un autre. Mais n'est-ce pas le destin tragique de ce grand peuple de n'avoir jamais réussi à porter au pouvoir des dirigeants dignes de lui ? A l'Est rien de nouveau.

- Rimski-Korsakov, celui-là même qui avait déjà révisé le Prince Igor de Borodine, a réorchestré Boris à deux reprises (1896 et 1908, cf la version luxuriante mais léchée de Karajan). Plus récemment, d'autres musiciens se sont égarés à réorchestrer une fois de plus Boris pour un bénéfice nul (Dimitri Schostakovitch en 1940 et Karol Rathaus en 1952 et la liste n'est même pas complète).

Aujourd'hui, surtout en Russie, un large compromis se dessine en faveur de la version (complète) de 1872 dont la rugosité colle suffisamment à l'âpreté du récit. Les exigences d'une interprétation "authentique" en particulier du respect de la langue russe recommandent de se tourner vers les productions récentes des Théâtres Bolchoï (Moscou) ou Mariinsky (St Pétersbourg). La chaîne Mezzo a récemment distribué la production moscovite dirigée par Tugan Sokhiev et (fort bien) mise en scène par Igor Ushakov (2019). Cette version n'étant (à ma connaissance) pas (encore ?) disponible en format DVD, je reste volontiers fidèle à l'ancienne version d'Alexander Melik-Pashayev (Bolchoï, 1962). Certes ce n'est pas de la "HiFi" - on est en Russie ! - , par contre c'est de la haute fidélité à l'oeuvre de Moussorgski !

Souffrant d'alcoolisme sévère, Moussorgski a laissé inachevées à des degrés divers deux autres oeuvres sans cela promises à un bel avenir : si La Khovanchtchina est présente au répertoire (complétée par l'inévitable Rimski-Korsakov, puis ultérieurement par Schostakovitch), il n'en va pas de même de la lacunaire "Foire de Sorotchintsy", complétée par Nicolas Tcherepnine ou Vissarion Shebalin.

Rimski-Korsakov ne s'est pas contenté de "retoucher" les oeuvres de ses collègues, il a également fait état de ses compétences dans plusieurs oeuvres d'un exotisme rutilant : La Nuit de Mai (1880), La Nuit de Noël (1895), Sadko (1896), Mozart et Salieri (1897), La Fiancée du Tsar (1899, une merveille), Les Contes du Tsar Saltan (1900) et Le Coq d'Or (1907). Sadko est peut-être son oeuvre la plus proche de l'âme populaire russe (L'enregistrement proposé, saisi sur le vif par un amateur, est calamiteux mais celui enregistré en studio pour Philips est nettement meilleur. J'en profite pour attirer votre attention sur deux airs fameux : Chant du Viking, Chant de l'Indien).

Il convient de mentionner séparément les oeuvres de Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) calquées sur le modèle d'opéra à l'occidentale. Cela aurait pu lui être fatal dans son pays d'origine mais sa renommée internationale l'a rendu intouchable (Eugène Onéguine, 1879, La Dame de Pique, 1890, et pourquoi pas Iolanta, 1892, moins connu et pourtant tellement beau surtout quand c'est Anna Netrebko qui chante le rôle principal).

Plus près de nous, Serge Rachmaninov (1873-1943) est encore tardivement resté attaché au lyrisme (post)romantique. Très négligés de nos jours, Aleko (1892), Francesca da Rimini (1900) et Le Chevalier avare (1904), valent cependant un sérieux détour.

L'inventaire qui précède est certainement loin d'être complet, surtout si on s'intéresse au répertoire des pays satellites de la Russie, encore peu diffusé à l'Ouest : par exemple, le géorgien Zakaria Paliashvili (1871-1938) a composé A besalom da Eteri (1918), une oeuvre qui puise son pouvoir de séduction dans une tradition populaire ancienne.

Autres écoles nationales

D'autres école nationales sont nées un peu partout en Europe dès la seconde moitié du 19ème siècle, privilégiant l'émergence des langues du terroir. Que ce soit en Europe centrale, septentrionale ou orientale, des musiciens animés d'une flamme patriotique ont répondu à l'appel d'un père fondateur. Un panorama complet étant impossible en si peu d'espace, en voici quelques bribes significatives :

- Ferenc Erkel (1810-1893), un musicien à découvrir, passe pour le père de l'opéra hongrois et de fait son oeuvre ravira plus d'un amateur (Hunyadi Laszlo, 1844, Bank Ban, 1861 et Brankovics György, 1874).

- En Tchéquie, c'est Bedřich Smetana (1824-1884) qui a sonné l'heure du réveil. La Fiancée vendue (1866) et Libuse (1872) sont ses opéras les plus connus. Si Antonín Dvořák (1841-1904) n'a nul besoin d'être présenté (Rusalka, 1901, Jakobin, 1889, ...), ce n'est pas le cas de Zdenek Fibich (1850-1900) à qui l'on doit de belles pages (Nevesta messinska, 1884, Sarka, 1897). Toutefois, c'est Leoš Janáček (1854-1928), à peine plus âgé que Dvorak et tellement plus moderne avant tout le monde, qui doit retenir votre attention en priorité. Cet artiste unique en son genre a réussi à rendre universel un discours pourtant complètement ancré dans les racines, le rythme et les intonations de la langue tchèque. Son oeuvre lyrique sans concession à la facilité est un modèle d'éternelle modernité, savant mélange de lyrisme et de verdeur (Sarka, 1888, Jenufa, 1903, Katja Kabanova, 1921, La petite Renarde rusée, 1923, L'Affaire Makropoulos, 1925, et l'ultime chef-d'oeuvre, De la Maison des Morts, 1928). Signe qui ne trompe pas, elle figure à l'affiche des plus grands théâtres du monde entier. Au CD exigez évidemment les versions en langue originale.

- En Pologne, Stanislaw Moniuszko (1819-1872) a fait preuve d'une imagination mélodique remarquable dans Halka et le Manoir Hanté.

- L'opéra scandinave, promis à un grand avenir au 20ème siècle, s'est éveillé avec l'oeuvre de Fredrik Pacius (1809-1891) notamment Kung Karls jakt (1852), qui a exalté le nationalisme d'un peuple finlandais soumis à la domination russe.

Au Danemark, Peter Heise (1830-1879) en surprendra plus d'un avec son opéra médiéval Drot og Marsk (1878) tandis qu'une génération plus tard, ses compatriotes, August Enna (1859-1939) (Kleopatra, 1895), et Carl Nielsen (1865-1931) (Saul et David, 1902, et surtout Maskarade, 1906) ont confirmé le renouveau de la musique danoise. L'homologue finlandais, Jean Sibelius (1865-1957), n'a quant à lui laissé qu'un court opéra en un acte La jeune Fille dans la Tour (1896, une oeuvre qu'il a en fait rayée de son catalogue; insatisfait, il s'était promis d'y revenir mais ne l'a jamais fait).

En Norvège, Christian Sinding (1856-1941) s'est trouvé bien seul pour alimenter le répertoire national (Der heilige Berg, 1912).

- L'Angleterre n'a démarré que tardivement dans tous les domaines de la musique savante et curieusement, c'est une féministe militante, Ethel Smyth (1858-1944), qui a proposé le premier opéra original, le remarquable et par moments wagnérien opéra "The Wreckers" (1906) (Ouverture, Act II, Scène 2, Act II, Scène 3). Les messieurs ont suivi à distance (temporelle) respectable tels Frederick Delius (1862- 1934) (A Village Romeo and Juliet, 1907) et Gustav Holst (1874-1934) (Savitri, 1908, en fait un court opéra de chambre dans une veine exotique à la mode du temps).

Entre Romantisme tardif, Postromantisme et Modernité

L'opéra romantique a clairement commencé vers 1800. Par contre, nul ne sait s'il se terminera un jour et/ou s'il résistera en l'état aux assauts de la modernité. En conséquence, à mesure que l'on dépasse le tournant des années 1900, il devient de plus en plus difficile de maintenir un ordre linéaire dans l'histoire du genre opéra.

Concrètement, quelques lecteurs s'étonneront à juste titre que Doctor Faust (1924) de Busoni ou Capriccio, 1942) de Strauss aient été mentionnés en troisième partie alors que Pelléas et Mélisande (1902) de Debussy manque encore à l'appel de même que, dans un tout autre registre, Le Château de Barbe-Bleue (1918) de Bartok, ou Die tote Stadt (1920) de Korngold. Ces choix contestés par les dates de composition traduisent la profonde ambiguïté qui a marqué l'opéra, obligé de choisir à terme entre lyrisme et modernisme.

Car pour le plus grand nombre, l'opéra se confond avec l'art lyrique et cela a suffi pour convaincre nombre de compositeurs tenant à leur public de demeurer sincèrement attachés à l'idéal mélodique, quitte à ramer à contre-courant de l'évolution d'un monde musical en pleine mutation. Le public a effectivement contribué à ce conservatisme, particulièrement celui, nombreux, qui se déplace pour entendre de belles voix puissantes et timbrées jamais mieux servies que par les grandes envolées et autres airs de bravoure.

Cependant la roue tourne à l'opéra comme ailleurs et la quatrième partie de l'exposé opérera les inévitables retours en arrière avant de progresser pour son compte, c'est le prix à payer pour davantage de lisibilité.