Faits divers

Le projet d'un Musée (virtuel) de la Musique

Civilizations die from suicide, not by murderA. J. Toynbee

On doit cette formule à l'historien et/ou sociologue britannique, Arnold Joseph Toynbee (1889-1975). Elle résume sa "Méta-Histoire" en 12 volumes (A Study of History), où il a analysé les mécanismes quasiment universels de l'essor puis du déclin des civilisations. Le lecteur qui peinerait à comprendre ce qu'elle vient faire en exergue d'une chronique consacrée à l'ébauche d'un Musée virtuel de la Musique est invité à considérer les paragraphes qui suivent.

C'est vers l'an 1000 qu'un projet d'une musique savante est né en terres franco-flamandes, fruit d'une gestation qui avait commencé 15 siècles plus tôt, en Grèce, sur l'ile de Samos. Participant initialement autant - sinon davantage - de la Science que de l'Art, elle a ensuite prospéré au service de l'Eglise de Rome et avec sa bénédiction. Ce fait de civilisation est propre à l'Occident et celui-ci perdrait son âme en ne protégeant pas l'intégr(al)ité de son patrimoine musical, tel est l'écho à la sentence de Toynbee.

Quel avenir pour la Musique classique ?

Une presse même pas spécialisée pose régulièrement cette question, avec l'arrière-pensée à peine voilée que cet avenir serait tout simplement compromis. Certes, à raison de 365 jours par an, il faut bien qu'elle remplisse ses colonnes, mais est-ce une raison pour égarer ses lecteurs (in)crédules en colportant les thèses les plus absurdes de la contre-culture ? L'idée qui se cache derrière cette provocation est que la "Grande Musique" serait à l'agonie, tout comme son public dont la moyenne d'âge ne cesserait de croître.

Que la Musique se rassure, la relève est assurée des deux côtés de l'estrade. En particulier, sur scène, les musiciens sont plutôt jeunes et leur activité déborde comme jamais de réalisations inédites (On y reviendra).

Même les institutions d'enseignement supérieur ne sont pas épargnées. Voici deux échantillons des dérives observées :

- L'article "Ringarde la Musique classique ?", publié, en 2018, par un Maître de Conférence à l'Université de Picardie Jules Vernes, s'exprime comme suit (extrait) :

"La musique classique (que les musicologues définissent comme relative à une période comprise entre 1750 et 1820), où planent de manière dominante les figures éculées (sic, comprenez Bach, Haydn, Mozart, Beethoven) attire peu de publics et la courbe de fréquentation des salles de concert ressemble à un encéphalogramme plat ...". Suivent des considérations socio-politiques évoquant une hypothétique lutte des classes que je vous épargne tant elles brillent par leur bêtise : de fait, aucune discipline n'est plus égalitaire que la Musique; elle est ouverte à tous sans distinction, en jeans et en baskets si cela doit faire l'affaire car personne ne s'en offusque plus depuis longtemps, même à l'opéra. Quand bien même il serait vrai qu'à peine 7% (dixit) de jeunes écouteraient de la "grande" Musique, ils ne sont pas plus nombreux à apprendre sérieusement les Sciences, et la seule conclusion qu'on devrait en tirer, si cela s'avérait exact, est que ce serait déplorable et qu'il fau(drai)t tout entreprendre pour que cela change.

- La prise de position suivante est encore plus plus affligeante, d'autant qu'elle a émané de membres de la Faculté de Musique de la prestigieuse Université d'Oxford. Dans un article paru le 27 mars 2021 et relayé notamment par le Daily Mail, The Telegraph, The New-York Post et Le Monde, ils ont suggéré de repenser l'enseignement musical traditionnel perçu comme un résidu indésirable du suprématisme blanc : 1) la théorie complexe en usage dans la tradition savante devrait être radicalement simplifiée, en particulier la notation sur partition, qui serait un mode de transmission inapproprié pour les populations afro-américaines davantage portées sur l'improvisation, 2) l'Histoire de la Musique ancienne insisterait "inutilement" sur des racines plongeant dans un Moyen-Age franco-chrétien, d'où Machaut, Dufay, Ockeghem, Desprez et consorts pourraient sans dommage tomber aux oubliettes, 3) enfin, l'importance du piano comme instrument élitiste de travail devrait être contestée (trop de notes blanches sans doute).

Les arguments avancés sacrifient clairement au wokisme, une idéologie apparue dans les basses sphères américaines et relayée en Europe par des intellectuels (?) en mal de révolution culturelle. J'ai déjà disputé ce genre de sornettes dans une chronique antérieure (George Walker, Olly Wilson, Adolphus Hailstork, Black (classical) music matters) d'où je ne vois pas l'utilité d'insister sauf à rappeler au lecteur distrait que tout étudiant qui veut apprendre les Sciences exactes, par exemple la physique, est prié de commencer par étudier les bases de la théorie d'Isaac Newton (1643-1727) telle que modernisée dans sa présentation par ses successeurs immédiats (Lagrange, Hamilton, etc). Que l'intéressé ait vécu il y a plus de 300 ans, qu'il ait été blanc et d'éducation juive ne change rien à l'affaire : sauf à prétendre que la terre est plate et au centre du monde, tout qui envisage d'aller sur la Lune ou sur Mars et d'en revenir indemne, a intérêt à connaître et respecter les lois de la mécanique céleste. A l'adresse de ceux qui objecteront qu'ils n'ont nulle intention de s'embarquer dans pareille aventure car ils n'en voient pas l'utilité, je redescendrai volontiers sur terre en leur faisant remarquer que pour que leur sacro-saint GPS fonctionne au (déci)mètre près, ce sont les mêmes lois qui s'imposent dans une version précisée, il y a 100 ans, par Albert Einstein. Que ce dernier ait été blanc et d'éducation juive ne change rien à l'affaire.

De même, tout musicien qui veut progresser sérieusement dans son art doit en étudier les bases théoriques, vieilles de plusieurs siècles et dont les modèles d'application sont a minima ceux dictés par Bach, Mozart et Beethoven. Chacun est libre de n'écouter que les musiques qui lui plaisent mais tous doivent savoir qu'elles n'existeraient pas sans le travail préalable de ces aînés.

S'il est pénible d'avoir à subir les élucubrations wokistes, il ne l'est pas moins d'entendre les prédictions pessimistes sinon alarmistes de nombreux ignorants du marché de l'enregistrement classique. Celui-ci serait tout simplement appelé à disparaître, menacé par une faillite au moins financière. Cependant, nombre de chroniques présentes sur ce site démontrent, au contraire, que même le (support) CD se porte plutôt (très) bien et qu'il s'est même trouvé des stratégies de survie inattendues. Je n'en veux pour preuve que l'explosion, en 20 ans, des répertoires enregistrés, couvrant toutes les époques des 1000 dernières années. Un projet encyclopédique semble même se dessiner, tendant à multiplier les enregistrements les moins probables au sein d'une base de données pouvant constituer, à terme, un véritable musée virtuel de la Musique, accessible à tous. La réussite de cette entreprise colossale dépend avant tout : 1) d'une exploration systématique des partitions qui dorment encore dans des endroits insolites ou confidentiels, 2) de leur édition en format exploitable, 3) du concours d'interprètes souvent jeunes et désireux de participer au projet, et 4) de l'instauration d'un cadre de diffusion capable de garantir équitablement les droits des intervenants à tous les niveaux de la chaîne.

Un projet muséal pour la musique

Il existe plusieurs grands Musées de la Musique de par le monde (Paris, Berlin, Bruxelles, Milan, New York, ...), qui rassemblent essentiellement des collections d'instruments historiques et/ou traditionnels. Ils y sont exposés pour être admirés mais rarement pour être entendus, d'ailleurs la plupart ne sont plus en état de jouer. Le musée dont il est question dans cette chronique est très différent : c'est un espace virtuel qui ambitionne de collecter et d'archiver, une fois pour toutes, le plus grand nombre possible d'enregistrements d'oeuvres faisant ou non partie du répertoire des salles de concert. C'est un projet en progression constante qui, par définition, ne connaîtra jamais de fin.

Tout musée pictural est fier des chefs-d'oeuvre qu'il expose dans quelques salles emblématiques mais il n'oublie pas pour autant les oeuvres moins célèbres qui appartiennent au même patrimoine. Des musées, il en existe des centaines de par le monde mais ils sont tellement dispersés qu'à moins de n'avoir rien d'autre à faire, il est impossible de les visiter tous. En conséquence, sauf rares rétrospectives, les collections ne sont accessibles au commun des mortels que par l'intermédiaire des nombreux Livres d'Art qui constituent, à leur manière, autant de musées virtuels. Voilà pour le concept, reste à l'adapter au cas de la musique.

La dispersion des oeuvres musicales concerne au premier chef l'ensemble de leurs partitions mais on ne voit pas l'intérêt que l'on tirerait de les exposer pour un public qui la plupart du temps ne les li(rai)t pas. La seule issue envisageable consiste donc à engager une armée de musicologues afin d'en réaliser des éditions exploitables, que des interprètes motivés enregistreront sans s'encombrer a priori d'une étude de rentabilité marchande. On pourrait penser qu'à notre époque matérialiste, une telle entreprise n'a aucune chance d'aboutir et qu'un musée virtuel de la musique ne peut être qu'une fiction, sauf que depuis quelques décennies, les faits semblent démontrer le contraire.

Du LP/CD à Internet, l'imbroglio des catalogues

L'enregistrement musical a beaucoup évolué en un siècle. Sans remonter aux temps héroïques du (disque) "78 tours", le "marché" de l'enregistrement a fait un (grand) bond en avant, en 1948, lorsque Edward Wallerstein, alors Président de la maison Columbia, a présenté à la presse les premiers "33 tours microsillons" qui annonçaient l'avènement du format "Long playing". Des guildes, fonctionnant sur abonnement, sont alors nées avec l'intention d'initier un projet d'éducation musicale de masse, centré en priorité sur le "grand" répertoire des époques classique et romantique.

Dans les années 1980, d'autres Maisons à vocation davantage commerciale (Les "Majors") ont suivi le mouvement, dans le désordre : DGG, Decca, Philips Classics, EMI classics, Sony Classical, RCA Red Seal, CBS Masterworks, etc ... . Au fil du temps, chacune a connu un destin différent au gré des rachats et des fusions, si bien qu'au bilan actuel (2025), il ne subsiste plus guère que trois grands blocs constitués, Warner (Warner classics, Erato, Teldec, ...), Universal Music Group (DGG, Decca, ECM, ...) et Sony classical (Sony, RCA, ...), plus une multitude de labels demeurés (provisoirement ?) indépendants car souvent attachés à leur pays d'origine (Chandos et Hyperion (UK), Bis (Suède), Harmonia Mundi et Alpha (France), Ricercar et Musique en Wallonie (Belgique), Capriccio (Autriche), Ondine et Finlandia (Finlande), CPO (Allemagne), Glossa (Espagne), Brilliant et Pentatone (Pays-Bas), etc ..., inutile de chercher à être complet, tout y est sujet à révisions, mondialisation oblige).

Naxos réclame un traitement à part. C'est un label chinois fondé, en 1987, par Klaus Heymann, un natif allemand résidant à Hong Kong. Parti de rien et engageant des interprètes peu connus pour produire des enregistrements "low cost", il a si bien géré son entreprise qu'il a fini par conquérir une bonne part du marché international en relevant ses critères d'excellence et en enregistrant "tous azimuts", y compris en puisant dans les répertoires les moins probables. Il a aussi développé, avec deux longueurs d'avance sur la concurrence, une plateforme de "streaming" munie d'outils de recherche performants, permettant à tout amateur motivé de s'orienter au sein d'une base de données en pleine croissance. Le succès a été tel qu'un très grand nombre de labels externes ont souhaité adhérer au projet en apportant leurs propres catalogues. Naxos producteur est donc devenu également Naxos distributeur et la Naxos Library se présente actuellement comme la première ébauche fonctionnelle d'un musée virtuel de la musique.

Parmi les dizaines de catalogues auxquels la Naxos Library donne actuellement accès, on épingle : Accent, Accentus Music, Alia Vox, Alpha, Analekta, Audivis, BIS, Bridge Records, Brilliant classics, Bru Zane, Cantate, Capriccio, Carus, Chandos, Christophorus, Claves, Coviello, CPO, Da Capo, Danacord, Decca, Delos, DGG, DHM, DUX, ECM, Erato, Etcetera, Finlandia, Fugalibera, Gimell, Glossa, Grand Piano, Hänssler, Harmonia Mundi, Hungaroton, Hyperion, Kairos, Lyrita, Marco Polo, Milken Archive, Montaigne, Musica ficta, Musique en Wallonie, Musiques suisses, Naïve, Naxos, New Albion, Nimbus, Nonesuch, Oehms Classics, Ondine, Opera Rara, Opus 111, Opus Arte, Orfeo, Outhere Music, Parlophone (ex EMI), Pavane Records, Pentatone, Piano Classics, PolskieRadio, RCA, Ricercar, Sony Classical, Supraphon, Tractus, Tafelmusik, Telarc, Teldec, Toccata Classics, Vanguard Classics, Vox, Warner Classics, Wergo et Zig-Zag Territoires.

La Naxos Library est un outil précieux dans la mesure où elle concentre en un seul lieu les catalogues des nombreux labels affiliés. Il arrive qu'elle s'avère momentanément incomplète toutes les fois qu'elle tarde à mettre en ligne des productions récentes pour lesquelles certaines métadonnées relatives à un enregistrement particulier font momentanément défaut (pochette, livret, etc). Dans ces cas, il peut être utile de retourner aux sites professionnels de vente en ligne (jpc.de ou prestomusic.com, par exemple), nettement moins regardants à cet égard, voire aux sites des Maisons mères, Universal Music Group, Warner et Sony classical, celle-ci malheureusement moins conviviale.

L'amateur peut profiter de toutes les fonctionnalités de la Naxos Library à condition de débourser (actuellement) 205.70 ou 308.55 euros/an, selon qu'il opte pour la qualité sonore standard ou premium. Ce prix est légèrement supérieur à ceux pratiqués par la plupart des plateformes concurrentes de "streaming" telles, Deezer, Idagio, Qobuz, Tidal, Spotify, Apple music, ... , mais les outils de recherches avancées valent la différence. Les contenus peuvent, au choix, être téléchargés ou écoutés en "streaming". Des DVD sont également accessibles toutes les fois que les enregistrements n'ont pas été réalisés en studio mais en salles de concert ou d'opéra. Note. L'accès à la base des données est possible gratuitement à l'adresse naxos.com mais l'écoute est limitée à 30 secondes/plage.

Enfin, il existe une offre Youtube dont la version payante est plus ou moins équivalente avec quelques "boni" toutes les fois qu'un internaute a ajouté une contribution personnelle sortant des sentiers battus; encore faut-il qu'il ait disposé des droits ce qui est rarement le cas. Youtube est (actuellement) accessible librement mais les écoutes sont fréquemment interrompues par des flashs publicitaires plus ou moins envahissants; ils sont censés rétribuer les acteurs du projet, hélas selon une procédure opaque qui ne les satisfait pas vraiment et les plaintes sont nombreuses à tous les échelons.

Note. Il est donc loin le temps où les Majors occupaient seuls le marché encore juteux du disque classique, permettant à quelques artistes emblématiques (von Karajan, Solti, Rubinstein, ...) de vivre confortablement de leur "business". Il est vrai que vers la fin des années 1960, un LP 33 tours DGG coûtait l'équivalent de 3% du salaire mensuel d'un professeur des écoles. Aujourd'hui, on tournerait en-dessous de 1% voire nettement moins si l'on bénéficie d'une réédition ou d'une promotion, ce qui devient fréquent. La conséquence inéluctable est que l'époque des vaches grasses est sans doute révolue pour les acteurs de la chaîne des enregistrements; certes on rencontre encore des musiciens qui vivent très bien de leur art mais l'essentiel de ce qui est enregistré actuellement est le fait de musiciens plutôt jeunes qui sont invités, par contrat, à explorer des répertoires inexplorés pour solde de tout compte. On estime que les cachets oscillent entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'euros par journée d'enregistrement, selon le niveau de notoriété de l'artiste. Il existe aussi des formules forfaitaires couvrant des intégrales inédites, mais vu les temps de préparation requis, c'est rarement Byzance; clairement, s'ils veulent faire fortune, les jeunes musiciens ont davantage intérêt à courir efficacement derrière un ballon.

Premières pierres à un édifice muséal

Cela fait quelques décennies que les premières pierres du musée ont été posées mais, à présent, la construction progresse à grands pas; il le faut bien tant la tâche est immense. Voici quelques réalisations en cours :

1) La "remastérization" du patrimoine LP.

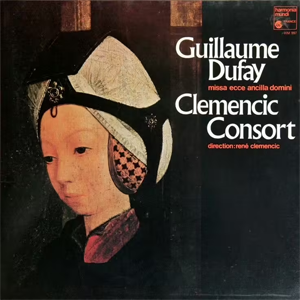

L'entreprise ne part pas forcément de rien : il existe un vaste fond d'enregistrements parus naguère au format LP et pour lequel les bandes sources existent encore, qui peuvent, en principe, être numérisées. C'est le cas de nombreux enregistrements historiques qui n'ont rien perdu de leur intérêt (On songe aux enregistrements d'interprètes illustres tels les chefs, Wilhelm Furtwängler ou Otto Klemperer). D'autres "sauvetages" sont précieux, tels les enregistrements de David Munrow (The Art of the Netherlands) ou ceux d'oeuvres de Monteverdi, réalisés dans les années 1960 par Michel Corboz, et qui ont reparu au catalogue Erato. Je déplore, par contre, qu'Harmonia Mundi n'ait pas (encore ?) réalisé le même travail en faveur de tous les enregistrements du Clemencic Consort, en particulier ceux des Messes de Guillaume Dufay (Irremplaçable Missa "Ave Regina Coelorum" dont voici un extrait (début du Kyrie), tiré de ma collection personnelle (fichier complet disponible sur demande privée) .

2) La fascination pour les (pseudo) intégrales.

L'exploration du grand répertoire a naturellement commencé par l'inventaire des chefs-d'oeuvre que l'on connaît, d'où les intégrales des Cantates de Bach, des Oratorios de Handel, des Symphonies (ou des Quatuors, des Sonates, etc ...) de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, etc ..., toutes références qui se sont imposées avec évidence.

On sait moins qu'à peu près à la même époque, d'intrépides musiciens ont entrepris des projets nettement plus pointus, avec l'aide d'éditeurs entreprenants. Un bel exemple est celui du label "L'oiseau-Lyre", fondé à Paris, en 1932, à l'initiative de la pianiste et musicologue australienne, Louise Dyer, une pionnière dans le domaine de la musique (parfois très) ancienne. L'oiseau rare vit toujours, recueilli par Decca, et la bonne nouvelle est que de nombreux enregistrements ont été numérisés, en particulier, ceux du Medieval Ensemble of London (dirigé, dans les années 1980, par les frères Peter & Timothy Davies). On y (re)trouve l'entièreté des musiques séculaires de Guillaume Dufay (Ce jour de l'an voudray joye mener) et de Johannes Ockeghem (Autre Venus), deux précieux et copieux coffrets.

D'autres (pseudo) intégrales concernent des compositeurs plus récents, dont on n'entendait naguère que quelques oeuvres isolées : Musiques symphoniques de Bartok, Stravinsky, Schostakovitch, Pettersson, Schnittke, ... ; Musiques de chambre de Mendelssohn, Schumann, Dvorak, Grieg, Richard Strauss, ..., Musiques pour clavier de Fields, Reger, Medtner, Balakirev, Szymanowski, Debussy, Ravel, ..., Opéras de Smetana, Dvorak, Rimsky Korsakov, (Siegfried !) Wagner, Rachmaninov, Pfitzner, ... .

Les "intégrales" affichées comme telles trichent parfois avec les mots, en particulier en musique baroque où le répertoire est tellement vaste qu'il ne peut être couvert intégralement en si peu de temps. Tel est le cas du catalogue de Georg Philipp Telemann (1681-1767) dont on estime qu'il comporte plus de 3000 oeuvres sans compter celles qui sont considérées comme perdues.

Voici quelques réalisations effectives :

- Naïve propose une monumentale édition consacrée à Antonio Vivaldi (74 albums déjà parus, en particulier de nombreux opéras dont, récemment, Arsilda).

- Hanssler propose une Edition Carl Philip Emanuel Bach : 63 CD reprenant l'essentiel de son oeuvre dont l'imposant massif des Oeuvres pour clavier (cf, par exemple, la plage n°290).

- Glossa propose les madrigaux de Monteverdi et de Gesualdo, interprétés par l'ensemble La Venexiana. Ce label de qualité enregistre beaucoup de musiques sortant carrément des sentiers battus (Giovanni Salvatore, Salomone Rossi, Giovanni Zamboni, Francesco Gasparini, ...) tout en s'adjoignant le concours d'interprètes fameux (Ensemble Graindelavoix, Paolo Pandolfo, Roberta Invernizzi, la Compagnia del madrigale, ...).

- Les baroques, natif (1600-1700) et festif (1700-1750), sont deux sources quasiment inépuisables d'enregistrements et on découvre avec bonheur les oeuvres de musiciens qu'on ne connaissait souvent au mieux que de nom : Cavalli, Bruns (Nun komm, den heiden Heiland), Schutz, Biber (Requiem en fa mineur), Schmelzer, Homilius (Passion selon St Jean), Heinichen (Concerti de Dresde), Pachelbel, Froberger, Frescobaldi, A. Scarlatti (XII sonate a tre o quattro strumenti e basso), Bertali (Sonata III a tre), Lonati (Sonate da chiesa), Hasse (Cleofide), Zelenka (Missa dei Filii, formidable Gloria à écouter jusqu'au bout !), Porpora, Vinci, Weisss (The London Manuscript), ..., la liste est mille fois plus longue.

3) L'univers (post)romantique

L'ère (post)romantique n'a pas été moins prolifique et il appartient au label CPO de s'être massivement impliqué dans l'immense répertoire austro-allemand mais pas seulement : les oeuvres symphoniques de Dora Pejačević, Allan Pettersson, Paul Hindemith, Ludwig Spohr, Hans Pfitzner, Siegfried Wagner, Julius Röntgen, Wolfgang Korngold, Andrzej Panufnik, etc ... . C'est d'ailleurs le label le plus régulièrement cité dans physinfo.org (Cf, en particulier, les chroniques consacrées à l'Allemagne et à l'Autriche).

4) Le piano dans tous ses états

Le "grand" piano tel qu'apparu au temps de Beethoven, a permis à quelques interprètes-compositeurs (à moins que ce soit l'inverse) d'enrichir le grand répertoire (Frédéric Chopin, Franz Liszt, John Field, Serge Rachmaninov, Nikolaï Medtner, ...). Celui-ci a pris des proportions inusitées grâce à une pléiade d'interprètes prêts à tout enregistrer. Rien que le catalogue du label Grand Piano regorge de vraies découvertes historico-musicales (courts extraits disponibles pour chaque plage).

5) Musiques du 20ème siècle

Chose impensable il y a à peine 30 ans, les projets d'intégrales ont gagné les compositeurs actifs au 20ème siècle. Cela a assez normalement commencé avec les compositeurs en vue (Bartok, Stravinsky, Schönberg, Rachmaninov, Ravel, Prokofiev, Schostakovitch, Messiaen, ...) mais ce qui est étonnant, c'est que la fièvre a gagné tous les étages. Ainsi, outre CPO à nouveau omniprésent, Brilliant, initialement concentré sur des éditions bon marché d'oeuvres connues, propose-t-il désormais des intégrales franchement exotiques, telle celle consacrée aux 10 Symphonies de Fritz Brun (1878-1959), un compositeur suisse qui a composé comme si la modernité n'avait jamais existé, ou l'oeuvre minimaliste de Simeon ten Holt (20 CD gravitant autour de l'incontournable Canto Ostinato).

De même, les labels nordiques (baltes, scandinaves), britanniques, américains, ..., proposent désormais un inventaire détaillé de leurs productions nationales, en explosion depuis les années 1880 (Cf les chroniques consacrées à chaque nation en particulier).

6) Musiques actuelles

Les Séries Naxos, consacrées aux musiques américaine, canadienne, britannique, japonaise, chinoise, grecque, espagnole et brésilienne, doivent retenir votre attention : elles proposent des répertoires totalement inédits d'oeuvres souvent récentes.

Les trois musiciens américains les plus en vue, Glass, Reich et Adams, participant de près ou de loin au minimalisme, ont fait l'objet de projets proches d'une intégrale mais en pièces détachées. En particulier, une édition Steve Reich vient de paraître, en 26 CD, chez Nonesuch. Privilégiez les oeuvres de maturité car celles de jeunesse sont demeurées expérimentales et sans réel lendemain (Toutes les expériences n'ont pas vocation à réussir !). En Europe de l'Est, un mouvement similaire existe mais davantage orienté vers une musique introspective (Pärt, Silvestrov, Gorecki, ..., cf les chroniques qui leur sont consacrées). Même si le temps est appelé à faire son tri, tous sont déjà au musée, reste à voir s'il y resteront exposés où s'ils finiront relégués dans les réserves.

7) Projets multiculturels

Il existe également des projets pensés en profondeur qui utilisent le CD comme un support de savoir et d'humanisme. L'exemple le plus fameux est sans doute celui développé par Alia Vox. Ce label est entièrement dévoué à la personnalité charismatique de Jordi Savall (dirigeant Hesperion XX(I), La Capella Reial de Catalunya ou Le Concert des Nations). Plus qu'un label, c'est un projet ambitieux autant que rassembleur de toutes musiques anciennes du bassin Méditerranéen. La documentation fournie est de haute qualité et elle dépasse tout ce qui se fait couramment dans le domaine. Ce projet monumental, qui peut compter sur la collaboration d'une équipe musicologique complète, connaît un succès mérité avec plus de 3 millions d'enregistrements vendus dans le monde. A elle seule, la discographie de Jordi Savall comprend plus de 200 enregistrements répartis initialement chez EMI Classics, puis à partir de 1975 chez Astrée, enfin, depuis 1998, chez Alia Vox.

Autre projet d'envergure, les éditions du Palazzetto Bru Zane (Venise) ont entrepris un important travail de découverte d'oeuvres méconnues, issues d'un répertoire essentiellement français. Un catalogue déjà bien rempli ne cesse de s'étoffer, révélant, par exemple, la musique de Théodore Dubois (Le Paradis perdu), une vraie surprise à découvrir impérativement !

Visite du chantier

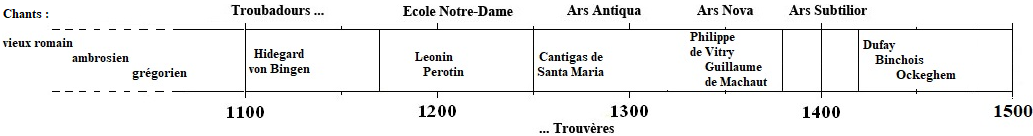

Il est prématuré d'imaginer à quoi ressemblera(it) le musée achevé. Ce paragraphe en donne un court aperçu couvrant le Moyen-Age tardif (< 1400) et les débuts de la Renaissance, en somme, les premières salles de tout musée généraliste suivant une progression chronologique. La ligne du temps se présente à peu près comme ceci :

Le chant chrétien a évolué au cours des siècles et l'Ensemble Organum de Marcel Pérès lui a consacré tout son temps, publiant un grand nombre d'enregistrements incontournables. Sans remonter au chant des premiers chrétiens, l'histoire pourrait commencer avec le Chant vieux romain (Qui habitat in adiutorio altissimi) encore naturellement imprégné du style byzantin. Il a ensuite connu des dissidences au sein de communautés soucieuses de s'affranchir des influences orientales. Celles-ci ont cultivé un chant plus libre, telle l'église milanaise dans un style dit Ambrosien, en hommage à Saint Ambroise. A partir du VIIIème siècle, Rome a souhaité uniformiser les pratiques, imposant un chant plus sévère, en particulier débarrassé de toute ornementation superflue. Ce chant, dit grégorien (faussement attribué au pape Grégoire VII qui n'y était pour rien), s'est révélé être un terreau incroyablement fertile, propice au développement d'une musique sacrée de plus en plus savante. Parallèlement, une musique profane courtoise est née, lointaine ancêtre de la Chanson française.

Suivent quelques illustrations sonores de ce long parcours essentiellement français (d'où, pour quelques commentaires, le renvoi inévitable vers la chronique consacrée à la France) :

- Contre toute attente, on commence avec Hidegard von Bingen (1098-1179, O Frondens Virga), une Abbesse allemande qui serait bien surprise d'apprendre l'engouement que ses Hymnes suscitent aujourd'hui chez les amateurs de musique mystique.

- L'Amour courtois a été un précieux havre de paix à une époque où la rudesse était la règle. Ne confondez pas l'art des Troubadours (Sudistes), Bernard de Vantadour (1145-1195, Can vei la lauzeta mover), et celui plus tardif des Trouvères (nordistes), Colin Muset (né vers 1210, En may) et le plus fameux de tous, Adam de la Halle (1250-1288, Se li maus c'amours envoie).

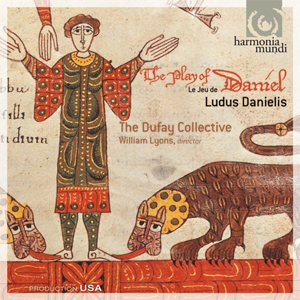

Le Jeu de Daniel (XIIIème siècle) est un drame liturgique attribuée aux élèves de l'école de la Cathédrale de Beauvais. Une reconstitution est naturellement nécessaire, surtout pour la partie musicale et, inévitablement, elle ne peut être qu'hypothétique; celle du Dufay Collective est tellement belle qu'elle s'impose naturellement (Parution Harmonia Mundi).

Avec l'Ecole de Notre Dame, on entre dans l'antichambre de la Musique savante : Magister Albertus Parisiensis (mort en 1177, Congaudeant Cathici) et ses disciples, Leonin (1150-1200, Magnus Liber Organi) et Perotin (1160-1230, Viderunt Omnes) ont, en effet, jeté les bases d'une polyphonie naissante (Ars Antiqua).

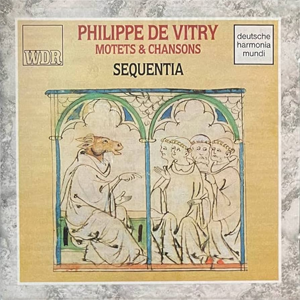

Le musicien-théoricien Philippe de Vitry (1291-1361, Motets) et le poète-musicien Guillaume de Machaut (1300-1377, Florilège), ont été les maîtres incontestés de l'Ars Nova. C'est d'ailleurs Machaut qui a ouvert la longue liste des compositeurs qui marqueront durablement l'histoire de la musique occidentale. Sa Messe Nostre Dame se dresse plus que jamais fièrement à l'horizon musical et son auteur serait bien étonné d'apprendre qu'elle compte aujourd'hui des dizaines d'enregistrements cherchant chacun à leur manière à retrouver "un" son authentique. L'éventail en notre possession démontre qu'aucun consensus n'existe à cet égard, d'où l'auditeur moderne fera bien de choisir l'interprétation qui lui plaît. Les Ensembles Organum ou Gilles Binchois étant trop sages à mon goût, je leur préfère le Collegium Aureum , dirigé par Alfred Deller, ou le Clemencic Consort, âpres à souhait (sans compter un doublage instrumental, contestable mais bienvenu). Partant de l'idée que c'est la rudesse de ton de la musique de Machaut qui lui confère sa modernité, l'Ensemble Graindelavoix (plage 4 & suivantes) a été jusqu'au bout de sa démarche, proposant un enregistrement qui en décoiffera (ou irritera) plus d'un.

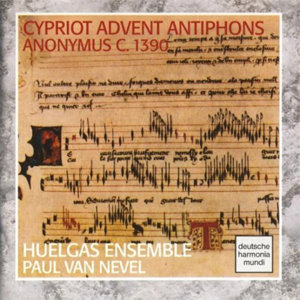

L'éphémère et d'autant plus précieux "Ars Subtilior" a fait la liaison entre la fin du Moyen-âge et le début de la Renaissance. Il fut simultanément présent en France (Cour de Jean 1er, Duc de Berry, et de Janus de Lusignan, Roi de Malte) et en Italie, à Padoue, sous la houlette du liégeois Johannes Ciconia fils (1370-1412). Si le Codex Chantilly a, le premier, reçu, l'attention des musicologues et des studios d'enregistrements, ma préférence va cependant aux extraordinaires Manuscrits de Malte qui ont accompagné les Croisés, maîtres autoproclamés de l'île. Deux enregistrements existent : l'un, Cypriot Advent Antiphons, est dû à l'Ensemble Huelgas et c'est une splendeur, écoutez, par exemple, Veni Splendor Mirabilis . Les mêmes Vêpres chypriotes, attribuées à Jean Hanelle de Cambrai (1380-1436), ont également été enregistrées par Graindelavoix.

En Espagne, à la Cour d'Alphonse X, le vaste recueil des 427 Cantigas de Santa Maria a déjà fait l'objet d'une chronique sur ce site. Avant d'y retourner écoutez Pois aos seus que ama (CSM 264) .

Les Messes de Guillaume Dufay (1397-1474) (Se la face ay pale, L'Homme Armé, Caput, ...) constituent le premier ensemble majeur de l'histoire. Le Binchois Consort et l'ensemble Gilles Binchois ont excellé dans ce répertoire mais ils ne sont pas les seuls. Les deux dernières messes, Ecce Ancilla Domini et Ave Regina Coelorum, sont les deux grands chefs-d'œuvre de Dufay. Elles sont inexplicablement rarement enregistrées donc je conserve précieusement d'anciens enregistrements sur vinyle, réalisés par le Clemencic Consort (encore lui, cette fois dans le Gloria ). Souvent snobé par les puristes, cet ensemble n'a pas son pareil pour remuer les montagnes de la foi.

L'Histoire de la Musique était désormais en marche et Gilles Binchois (1400-1460, Magnificat), Johannes Ockeghem (1425-1497, Requiem, Missae Prolationum, L'homme armé (I), ...) et Pierre de la Rue (1450-1518, Requiem dont l'Introït est l'un des plus beaux qui soient, surtout quand il est chanté par l'ensemble scandinave Ars Nova !) n'ont eu qu'à marcher dans les pas de Dufay.

Un épilogue qui n'a même pas besoin d'être long

Au bilan (provisoire !), l'examen du répertoire disponible (dé)montre que l'avenir de la Musique "savante" occidentale est très loin d'être menacé; il faudrait être de mauvaise foi pour prétendre le contraire. En 2025, la Naxos Library archive à elle seule de l'ordre de 186 000 CD et la liste s'allonge au rythme de 600 nouveaux enregistrements chaque mois; 10100 compositeurs en provenance du monde entier sont concernés.

L'avenir du support CD est davantage incertain. Les amateurs de haute-fidélité auront sans doute à coeur de conserver leur chaîne stéréo pour l'excellence de sa restitution sonore. Eventuellement moins exigeante sur ce point, la jeune génération optera volontiers pour le "streaming" ou le téléchargement au débit peu onéreux. A terme, si le CD semble condamné, c'est surtout parce qu'il n'est pas "physiquement" éternel, (à mon âge !) j'en sais quelque chose. Rien que pour cela, une pérennisation muséale est nécessaire. Evidemment, il existera toujours un fossé profond entre une offre qui promet d'être pléthorique et les capacités d'un mélomane, même boulimique, à tout absorber mais l'essentiel est que le répertoire disponible soit le plus large possible, aux amateurs d'en faire leur meilleur usage.

La Musique savante fait partie du patrimoine culturel de l'Occident, au même titre que les musées, les châteaux, les cathédrales, etc ..., et c'est un devoir civilisationnel d'en assurer la conservation. En Musique, le musée virtuel est notre meilleur espoir d'y parvenir. Enfin, gardons à l'esprit la pensée de Toynbee : elle ne concerne pas que les civilisations déjà déchues et l'Occident perdrait davantage que son âme s'il l'oubliait négligemment.

Touche finale. Pour ceux qui douteraient que la relève est assurée parmi les jeunes pianistes, voici le palmarès (2025) du Concours Chopin de Varsovie (642 inscrits, 171 retenus au tour préliminaire et 84 admis aux épreuves suivantes) : 1 Eric Lu (E-U), 2 Kevin Chen (Canada), 3 Zitong Wang (Chine), 4(ex-æquo) Tianyao Lyu (Chine) & Shiori Kuwahara (Japon), 5(ex-æquo) Piotr Alexewicz (Pologne) & Vincent Ong (Malaisie) et 6 William Yang (E-U). Observez que la mondialisation a gagné presque tous les étages.