Faits divers

St Thomas en vacance à Leipzig

Ce titre (au) singulier ne vous a pas abusé, l'Apôtre Thomas n'a évidemment jamais mis les pieds à Leipzig et c'est de la Thomaskirche qu'il va être question, plus précisément des événements qui ont marqué la succession de Johann Kuhnau (1660-1722) au poste de Thomaskantor.

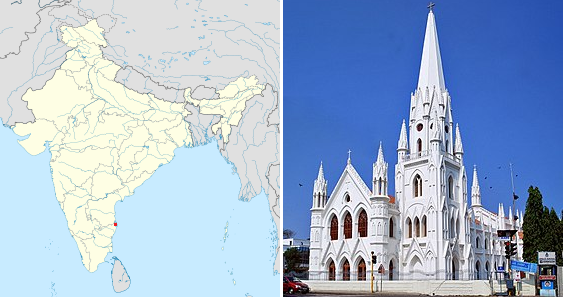

Note. St Thomas a effectivement beaucoup voyagé, apportant la bonne parole jusqu'en Inde méridionale où son corps repose(rait), sur la colline du Mont St Thomas de Chennai. La basilique-cathédrale qui lui est consacrée n'est pas d'époque mais les restes de l'Apôtre le sont, paraît-il, conservés dans une crypte sous l'autel.

La Thomaskirche est connue pour avoir été, en 1519, le théâtre de la "Disputation de Leipzig", opposant le théologien catholique Johann Eck aux partisans réformistes emmenés par Martin Luther. Vingt années de débats hésitants ont encore été nécessaires avant que la municipalité et l'église fassent le choix de la foi protestante. Elles en ont profité pour s'attacher, en résidence, les services du "Thomanerchor", un choeur de garçons dont l'existence remontait à 1212.

Un "Thomaskantorat" s'est ainsi mis en place, dont la direction a été confiée à un Chantre désigné à vie, le "Thomaskantor". Celui-ci était chargé d'assurer le bon fonctionnement de la musique à la Thomaskirche mais aussi aux Nikolaikirche, Peterskirche et Neue Kirche. Le poste avait beau être prestigieux, la tâche était lourde; il fallait sans cesse composer de nouvelles oeuvres mais aussi s'occuper de l'intendance : instruction, formation et préparation des choristes, engagement des instrumentistes et répétitions de tout ce beau monde en vue des services hebdomadaires.

Les premiers ThomasKantoren

La chronique a conservé les noms de ceux qui se sont succédé au poste de Thomaskantor, de 1518 à nos jours (Cf la liste sur Wikipedia). Au 16ème siècle, la musique allemande était encore loin de dominer le monde musical et il a fallu attendre 1615 pour voir enfin un musicien (re)connu occuper le poste tant convoité : Johann Hermann Schein (1586-1630). Il s'est surtout illustré en musique vocale sacrée et c'était précisément ce que ses employeurs attendaient de lui. Les enregistrements de ses oeuvres ne sont pas encore légions mais je peux vous faire entendre les sonorités caractéristiques des Fontaines d'Israël, le Psaume Die mit Tränen säen ou la Cantate Halleluja! Lobet den Herrn. Schein a été moins convaincant en musique instrumentale, seules ses 20 Suites pour le Banchetto musicale sont connues des amateurs.

Schein a eu pour successeurs Tobias Michael (1592-1657) dont CPO a enregistré les Madrigaux sacrés, extraits du "Musicalische Seelenlust" (Autre extrait "live" : Sei getrost bis in den Tod). Une génération plus tard, Sebastian Knüpfer (1644-1676) a clairement bénéficié des progrès de l'organologie : ses Cantates accompagnées sont élaborées voire festives (Cantate Surgite Populi). On franchit une étape supplémentaire avec Johann Schelle (1648-1701), dont les Psaumes & Cantates, également enregistrés chez CPO, gagnent en variété et en intensité (Cf aussi cet autre enregistrement paru chez Hyperion d'Oeuvres sacrées). Un florilège est paru chez DHM sous le titre "Thomaskantoren vor Bach", qui rassemble quelques oeuvres de Knüpfer, Schelle et leur successeur, Kuhnau.

C'est précisément avec l'accession de Johann Kuhnau (1660-1722) à la fonction de Thomaskantor, en 1701, que l'on entre dans une nouvelle dimension. Le personnage était respecté en son temps et même considéré comme un "Homo Universalis" (Au sens que la Renaissance accordait à ce titre humaniste : il était expert en droit, pratiquait plusieurs langues modernes et anciennes (latin, grec, hébreu) et il s'intéressait autant à la philosophie qu'aux mathématiques). C'est toutefois le musicien qui a rejoint la postérité.

Une partie de son oeuvre est malheureusement perdue et on le regrette d'autant plus que celle qui nous est parvenue est absolument digne d'intérêt. Elle a fait l'objet d'enregistrements essentiels chez CPO (Musique sacrée, Vol I, Vol II, Vol III, Vol IV, Vol V, Vol VI, Vol VII, Vol VIII, 8 Volumes dirigés par Gregor Meyer). Les Oeuvres pour orgue ont fait l'objet d'un bel enregistrement chez Brilliant (3 CD), réalisé sur divers instruments Gottfried Silbermann (Ne manquez pas les 6 Sonates bibliques, en particulier la première d'après le Combat de David et Goliath, n° 3 à 7 & 9 à 11). Les Oeuvres pour clavecin, en particulier les Partitas, possèdent déjà cette vertu pas si fréquente à l'époque de supporter l'adaptation au piano moderne. José Eduardo Martins a tenté l'expérience (6ème Sonate biblique); de même, Lazar Berman a compris la modernité potentielle de cette musique en mettant à son répertoire une 2ème Sonate biblique pleine de sérénité, J-S Bach n'est décidément plus très loin ! Bach, qui a succédé à Kuhnau au poste de "Kantor", lui a d'ailleurs rendu hommage à plusieurs reprises dans quelques arrangements de ses oeuvres (Der Gerechte kömmt um).

La grande vacance de St Thomas

La charge de Kuhnau s'est arrêtée à son décès, en 1722, ouvrant une succession qui allait durer un an. Plusieurs musiciens (au moins huit) ont fait acte de candidature. Trois ont été rapidement écartés et c'est tout juste si l'Histoire se souvient d'eux : Georg Lenck (1685-1744), Georg Balthasar Schott (1686-1736) et Johann Martin Steindorff (1663-1744). Deux très bons musiciens, Georg Friedrich Kauffmann (1679-1735, Oeuvres sacrées) et Johann Heinrich Rolle (1716-1785, Oratorio de Noël et Passion selon St Mathieu), ont également échoué mais sans démériter, ils ont d'ailleurs retenu l'attention de l'éditeur CPO.

Il n'est finalement resté que trois noms sur la liste des candidats éligibles, Telemann, Graupner et Bach. En fait, la municipalité de Leipzig nourrissait secrètement l'espoir d'embaucher Georg Philip Telemann (1681-1767), à l'époque le musicien le plus en vue en Allemagne septentrionale. Toutefois, pour ne pas donner l'impression que les jeux étaient faits d'avance, elle a demandé aux trois postulants encore en lice de composer deux Cantates d'église aux fins de soi-disant les départager. Des copies de 5 d'entre elles nous sont parvenues et un enregistrement de la Capella Jenensis, paru chez Accentus Music, les a rassemblées (Pour Telemann, "Ich muss auf den Bergen weinen und heulen", pour Graupner "Aus der Tiefen rufen wir" & "Lobet den Herrn alle Heiden", enfin pour Bach les Cantates BWV 22 "Jesus nahm zu sich die Zwölfe" & 23 "Du wahrer Gott und Davids Sohn".

- En poste à Hambourg, Telemann cochait toutes les cases dans l'agenda de la municipalité, encore fallait-il le débaucher. Il incarnait une vision moderne de la musique allemande à l'écoute des écoles françaises et italiennes et son immense production brillait par une diversité jubilatoire, y compris dans le domaine sacré : Cantates pour basse, Alles Redet Itzt Und Singet et Der Herr ist Konig. Un superbe concert Salzbourgeois, dirigé de main de Maître par Michi Gaigg, a programmé Das seelige Erwägen des Leidens und Sterbens Jesu Christi tandis qu'un beau coffret enregistré par Hermann Max propose un florilège de Musique chorale sacrée. Telemann est aussi (et surtout) connu des amateurs pressés pour ses innombrables pièces instrumentales; l'enregistrement complet de la célèbre Tafelmuzik (chez Brilliant) devrait leur plaire sans les ruiner. Au bilan, la candidature de Telemann s'est avérée n'être qu'une manoeuvre de sa part pour faire monter les enchères auprès de son employeur : une fois désigné au poste de Thomaskantor, il s'est désisté, ayant obtenu satisfaction à Hambourg !

- Christoph Graupner (1683-1760), en poste à Darmstadt et deuxième sur la liste, était un excellent musicien, certes moins fameux que Telemann mais qui aurait sans nul doute fait l'affaire comme en attestent ses musiques vocales, orchestrales ou pour clavier. Cette fois, c'est son employeur qui a refusé de le libérer, consentant à augmenter son salaire en compensation.

- Au final, il ne restait plus sur la liste que J-S Bach, qu'on ne présente plus, et qui a bénéficié de la recommandation ... de Graupner. Pour la petite histoire, Abraham Christoph Platz, un membre du conseil municipal, a tenté, mais sans succès, une dernière diversion en faveur d'un obscur candidat de son choix alors en poste à Pirna (ville proche de Dresde); c'est à Platz que l'on doit ce commentaire dépité resté dans les annales : "Puisque la ville n'a pu s’attirer les meilleurs, elle se contentera du moins bon". Il peut paraître étonnant que le choix de Bach ait été aussi laborieux alors qu'il nous paraîtrait évident de nos jours mais en tant que spécialiste du contrepoint, Bach était perçu par de nombreux observateurs de l'époque comme un compositeur du passé, ce qu'il était effectivement à condition de préciser d'un passé éternel !

Le "règne" de J-S Bach

Désigné Thomaskantor, en 1723, Johann Sebastian Bach (1685-1750) s'est installé définitivement à Leipzig, avec toute sa famille, mettant un terme à une longue liste de déménagements à travers l'Allemagne.

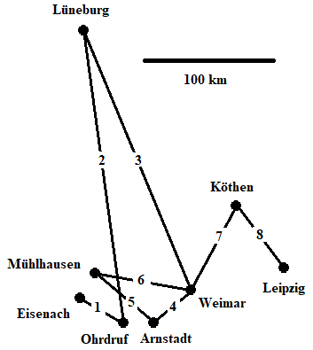

Note. D'Eisenach, où il est né, à Leipzig, où il est décédé, il n'a en effet jamais cessé de voyager au gré de ses emplois successifs, en diligence ou ... à pied comme lorsqu'il s'est déplacé d'Arnstadt à Lübeck (800 km aller-retour !), pour entendre le Maître Buxtehude et parfaire sa maîtrise du contrepoint. De ses nombreuses stations, on retiendra que les pièces pour orgue ont été composées principalement à Arnstadt, Mühlhausen et Weimar, les oeuvres orchestrales et de chambre à Köthen et celles religieuses un peu partout mais surtout à Leipzig.

Bach s'est immédiatement mis à la tâche, composant cinq cycles complets de Cantates pour chaque dimanche et jour de fête du calendrier liturgique, plus quelques grandes oeuvres de circonstance, Magnificat (BWV 243), deux "grandes" Passions (St Mathieu BWV 244 & St Jean BWV 245), 4 Messes brèves (BWV 233-236), etc. Seules 200 Cantates environ nous sont parvenues, sur un total estimé à un peu plus que 300. Souvent pressé par le temps et suivant en cela une tradition établie, il a éventuellement recyclé des oeuvres composées antérieurement à Weimar.

Tout cela ne s'est pas fait sans douleur : Bach a régulièrement protesté contre le peu d'estime qu'il rencontrait auprès de ses employeurs et, plus concrètement, contre ses conditions de travail, en particulier le peu de moyens qu'on mettait à sa disposition pour honorer sa charge. Si les chanteurs formés à la Thomasschule étaient capables de tenir leurs rôles, les instrumentistes étaient trop souvent à son goût des amateurs empruntés à l'Université de la Ville, mal payés et peu assidus (Cf les témoignages d'archives que vous trouverez sur le site Muse baroque).

En conflit permanent avec ses employeurs, Bach a plus d'une fois songé à démissionner. Une occasion sérieuse s'est présentée au décès d'Auguste le Fort (1670-1733), Prince-électeur de Saxe et Roi de Pologne. Bach a adressé une supplique à son successeur présumé, Frédéric-Auguste II (1696-1763), sollicitant de sa "haute bienveillance" le privilège de rejoindre sa Cour de Dresde et d'y être engagé comme Maître de Chapelle. A l'appui de sa requête, il a joint entre autres partitions une nouvelle Messe brève (BWV 232), sans doute composée pendant les 4 mois du deuil d'Auguste le Fort où il était dispensé d'assurer les services dominicaux à Leipzig. L'affaire a traîné (l'interrègne a duré 3 ans) avant que Bach obtienne satisfaction mais à titre honorifique seulement. Cela ne faisant pas ses affaires, il est resté en poste à Leipzig.

Note. Bach ne semble pas avoir réalisé que le style exagérément obséquieux de sa requête n'était guère de nature à favoriser le regain d'estime qu'il espérait. Il faut dire que même 50 ans plus tard, le statut de musicien n'a guère évolué : en 1781, Mozart, ulcéré à son tour d'être traité comme un laquais, a claqué la porte de son "protecteur" le Prince Archevêque Colloredo de Salzbourg et rejoint Vienne comme compositeur indépendant. Il a fallu attendre 1806 pour qu'en vrai rebelle, Beethoven casse enfin les codes. Ulcéré que l'un de ses protecteurs, le Prince Lichnowski, le prie de jouer devant ses invités quand il n'en avait pas envie, il n'a pas hésité à quitter les lieux, s'expliquant ultérieurement dans une courte missive qui a fait date : "Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un Beethoven". C'était fier et courageux mais partiellement inexact et le Prince aurait pu lui rétorquer que ce que Beethoven était, c'est aussi au hasard de la naissance qu'il le devait. Sans doute ébranlé, il n'a pas eu cette présence d'esprit.

Partiellement relevé de ses fonctions après 17 années de labeur assidu, Bach a pu consacrer les 10 dernières années de sa vie à des projets personnels, quelques oeuvres essentielles faisant la synthèse de sa pensée théorique en musique instrumentale : ce sont les grands chefs-d'oeuvre ultimes, les Variations canoniques, le deuxième volume des Préludes et Fugues dans toutes les tonalités majeures et mineures (Clavier bien tempéré II), L'Offrande musicale et le sommet absolu que constitue L'Art de la Fugue (Un enregistrement d'Helmut Walcha réalisé en 1960 et qui n'a jamais été surpassé).

Une oeuvre sacrée s'est pourtant invitée au festin : ayant occupé les années 1748-49, la monumentale Messe en si mineur continue d'intriguer les historiens. Ils n'ont jamais vraiment compris pour quelles raisons Bach est revenu tardivement à la musique d'église, surtout pour proposer une Messe catholique qui n'avait aucune chance d'être jouée à l'office (Elle dure plus de 100 minutes !). C'est en fait une "complétion" en Missa tota de la Messe luthérienne BWV 232, obtenue par recyclage de fragments d'oeuvres antérieures (Cantates BWV 12 & 215, Oratorio de l'Ascension BWV 11, seul le Credo est original). On a évoqué une commande du Comte von Questenberg qui avait l'habitude de faire jouer à Vienne une messe importante le jour de la Ste Cécile, mais les preuves manquent à l'appui de cette thèse (Pour quelques détails, cf Wikipedia).

Bach, devenu aveugle, est décédé dans un isolement relatif. Son oeuvre aurait même pu disparaître sans la diligence de son fils, Carl Philip Emanuel, qui a pris soin de mettre à l'abri les archives familiales et les partitions inédites. A part cela, personne à Leipzig ne s'est soucié de la disparition du Maître et encore moins de lui réserver une sépulture décente.

Note. La Thomaskirche, achevée en 1212 et souvent restaurée, est toujours bien en place. Seule sa tour principale a été détruite lors des bombardements de 1943. La dernière restauration importante a eu lieu en l'an 2000, commémoration obligeait si vous suivez. Les reliques du Maître (un squelette complet !), présumées authentiques car les tests ADN ont toujours été refusés, ont été extraites d'une fosse commune du cimetière de la Johanniskirche et transférées sous l'hôtel de l'église attenante. En 1949, elles ont été définitivement déposées sous une dalle du choeur de la Thomaskirche, en prévision du grand hommage à Bach prévu pour l'année du bicentenaire de sa mort.

Après Bach, le désert

Aucun des successeurs de Bach n'a réussi à se faire un nom dans l'Histoire de la Musique à l'exception peut-être de Johann Adam Hiller (1728-1804, Jauchzet Dem Herrn, Alle Welt), surtout connu pour avoir été pendant 4 ans le premier Chef du bientôt fameux Orchestre du Gewandhaus de Leipzig (Fondé en 1781).

Actuellement, la fonction de Thomaskantor existe toujours mais les charges qui l'accompagnent ont évidemment bien changé. En particulier, le poste n'est plus attribué à vie et il n'est plus forcément réservé à des compositeurs mais éventuellement à des interprètes disposant désormais d'un répertoire suffisant. Le Chef Günther Ramin (1898-1956) a été de ceux-là, qui a réalisé dans les années 1950 une intégrale des Cantates de Bach ayant fait date avant que les "chefs baroqueux" (Harnoncourt, Leonhardt, Gardiner, Herreweghe, Suzuki, ...) ne revisitent ce répertoire à la lumière des progrès de la musicologie en Musique ancienne (Cf Les Cantates de Bach). Aujourd'hui, si vous entendez parler en termes dithyrambiques du Cantor de St Thomas, vous pouvez être certain que c'est de Bach qu'il s'agit.